OFT STORE BLOG

【ペット雑学】ペットにまつわる世界のユニークな法律

国や地域が変わればペットに対する考え方、接し方も変わってきますよね。特にヨーロッパやアメリカでは動物愛護の精神が尊重されており、厳しく定められた法律がペットや野生動物の安全な暮らしを守ってくれています。とはいうものの、「これはどういうこと!?」と誰しもが思わず首をかしげてしまうような、ペットや動物にまつわるユニークな法律が世界にはいくつも存在しているのです。今回はそんな、世界のおもしろい法律をご紹介していきたいと思います!■犬に対して変顔を披露すれば、投獄もしくは罰金(アメリカ・オクラホマ州)この法律がもし日本でも制定されていたとしたら、投獄か罰金の憂き目にあう愛犬家さんはかなり多いのではないでしょうか。愛しさのあまりついついやってしまう行動ですが、いま一度ワンちゃんの気持ちになって自制することも必要!?■ブタにナポレオンと名付けてはならない(フランス)ナポレオンをこよなく愛するフランス国民らしい法律ですよね。数年前、大分市の動物園で生まれた子ザルが英国王女の御名にちなんで『シャーロット』と名付けられ、大問題になったことも記憶に新しいものです。ヒトももちろんですが、ペットに名付けるときも慎重さが求められますね。■カモを頭に乗せて州境を横断することを禁ずる(アメリカ・ミネソタ州)AIがランダムに生成したような不思議な文章ですが、これも立派に存在している法律のひとつです。過去にどのようなトラブルがあって制定に至ったのか、想像を掻き立てられますね。■6月に許可無くウサギを撮影してはならない(アメリカ・ワイオミング州)どうして6月のみ?と疑問に思ってしまいますが、野生のウサギにも休養が必要とのことで理由を知れば納得ですよね。公的機関に許可をもらい、5ドルを支払うと撮影が可能になるそうです。また、ワイオミング州にはトナカイのようなツノが生えたウサギ、『ジャッカロープ』という未確認生命体(UMA)が生息しているというウワサもあります。ジャッカロープはヒトの声真似が得意で、ウイスキーが大好物なんだそうですよ。■警察官は、おとなしくさせるためなら犬に噛みついてもよい(アメリカ・オハイオ州)こちらも過去に何があったのか気になってしまう法律ですよね。警棒や拳銃を使わないあたり、ある意味フェアな戦い方ともいえそうです。しっかりと上下関係をわからせることは、しつけとしても有効かもしれませんね。■【番外編】生類憐みの令ここからは少し趣向を変えて...徳川綱吉公の制定した、かの有名な『生類憐みの令』も動物にまつわるユニークな法律のひとつとしてご紹介しましょう。「犬を殺したら極刑」といったように、動物、特に犬を愛護する項目が多かったことから、綱吉は犬公方とも呼ばれています。保護対象は犬にはじまり果てはハエや蚊、ノミ・ダニに至るまで殺してはならないという大変厳しいものでした。蚊を殺した結果、流刑になってしまった人の記録も残されており、正直めちゃくちゃな法律としか言えませんよね…。天下の悪法としてその名をとどろかせた『生類憐みの令』ですが、実は動物だけでなく捨て子や老人、病人の保護も目的としていたことから、近年では再評価される動きもあるのです。 現代日本では 現在の日本の法律では、犬や猫などのペットは物として扱われていて、ペットを傷つけたら『器物破損』になると定められています。「ペットは家族」という考え方が広まった現在においては少し時代錯誤な解釈ともいえますよね。しかし、動物愛護及び管理に関する法律も徐々に改定・施行されています。今回ご紹介したようなユニークすぎる法律や生類憐みの令が可決されるのはご勘弁願いたいところではありますが、日本の法律におけるペットの立ち位置も、これから変わっていくといいですね。 関連ブログ ・ 冬に多いペットの病気。クリスマスにも要注意! ・ ワンちゃんにオススメ食材と注意したい食材 ・ ペットの健康診断!?受ける頻度や金額の目安はどれくらい? ・ 愛犬・愛猫との別れに立ち直れない時は ・【最新版】マイクロチップが鑑札に!変わりゆく畜犬登録方法をわかりやすく解説します ・ びっくり仰天!動物病院エピソード~生命の不思議編 ・ 愛が溢れる飼い主さん!動物病院での珍エピソード ・猫の柄や色は性格に関係ある?気になる柄別性格診断! ▼ この記事を書いたのは ▼

【ペット雑学】ペットにまつわる世界のユニークな法律

国や地域が変わればペットに対する考え方、接し方も変わってきますよね。特にヨーロッパやアメリカでは動物愛護の精神が尊重されており、厳しく定められた法律がペットや野生動物の安全な暮らしを守ってくれています。とはいうものの、「これはどういうこと!?」と誰しもが思わず首をかしげてしまうような、ペットや動物にまつわるユニークな法律が世界にはいくつも存在しているのです。今回はそんな、世界のおもしろい法律をご紹介していきたいと思います!■犬に対して変顔を披露すれば、投獄もしくは罰金(アメリカ・オクラホマ州)この法律がもし日本でも制定されていたとしたら、投獄か罰金の憂き目にあう愛犬家さんはかなり多いのではないでしょうか。愛しさのあまりついついやってしまう行動ですが、いま一度ワンちゃんの気持ちになって自制することも必要!?■ブタにナポレオンと名付けてはならない(フランス)ナポレオンをこよなく愛するフランス国民らしい法律ですよね。数年前、大分市の動物園で生まれた子ザルが英国王女の御名にちなんで『シャーロット』と名付けられ、大問題になったことも記憶に新しいものです。ヒトももちろんですが、ペットに名付けるときも慎重さが求められますね。■カモを頭に乗せて州境を横断することを禁ずる(アメリカ・ミネソタ州)AIがランダムに生成したような不思議な文章ですが、これも立派に存在している法律のひとつです。過去にどのようなトラブルがあって制定に至ったのか、想像を掻き立てられますね。■6月に許可無くウサギを撮影してはならない(アメリカ・ワイオミング州)どうして6月のみ?と疑問に思ってしまいますが、野生のウサギにも休養が必要とのことで理由を知れば納得ですよね。公的機関に許可をもらい、5ドルを支払うと撮影が可能になるそうです。また、ワイオミング州にはトナカイのようなツノが生えたウサギ、『ジャッカロープ』という未確認生命体(UMA)が生息しているというウワサもあります。ジャッカロープはヒトの声真似が得意で、ウイスキーが大好物なんだそうですよ。■警察官は、おとなしくさせるためなら犬に噛みついてもよい(アメリカ・オハイオ州)こちらも過去に何があったのか気になってしまう法律ですよね。警棒や拳銃を使わないあたり、ある意味フェアな戦い方ともいえそうです。しっかりと上下関係をわからせることは、しつけとしても有効かもしれませんね。■【番外編】生類憐みの令ここからは少し趣向を変えて...徳川綱吉公の制定した、かの有名な『生類憐みの令』も動物にまつわるユニークな法律のひとつとしてご紹介しましょう。「犬を殺したら極刑」といったように、動物、特に犬を愛護する項目が多かったことから、綱吉は犬公方とも呼ばれています。保護対象は犬にはじまり果てはハエや蚊、ノミ・ダニに至るまで殺してはならないという大変厳しいものでした。蚊を殺した結果、流刑になってしまった人の記録も残されており、正直めちゃくちゃな法律としか言えませんよね…。天下の悪法としてその名をとどろかせた『生類憐みの令』ですが、実は動物だけでなく捨て子や老人、病人の保護も目的としていたことから、近年では再評価される動きもあるのです。 現代日本では 現在の日本の法律では、犬や猫などのペットは物として扱われていて、ペットを傷つけたら『器物破損』になると定められています。「ペットは家族」という考え方が広まった現在においては少し時代錯誤な解釈ともいえますよね。しかし、動物愛護及び管理に関する法律も徐々に改定・施行されています。今回ご紹介したようなユニークすぎる法律や生類憐みの令が可決されるのはご勘弁願いたいところではありますが、日本の法律におけるペットの立ち位置も、これから変わっていくといいですね。 関連ブログ ・ 冬に多いペットの病気。クリスマスにも要注意! ・ ワンちゃんにオススメ食材と注意したい食材 ・ ペットの健康診断!?受ける頻度や金額の目安はどれくらい? ・ 愛犬・愛猫との別れに立ち直れない時は ・【最新版】マイクロチップが鑑札に!変わりゆく畜犬登録方法をわかりやすく解説します ・ びっくり仰天!動物病院エピソード~生命の不思議編 ・ 愛が溢れる飼い主さん!動物病院での珍エピソード ・猫の柄や色は性格に関係ある?気になる柄別性格診断! ▼ この記事を書いたのは ▼

犬の避妊手術、しないとどうなる?メリットやデメリットとは

女の子のワンちゃんをお迎えし、ワクチンなどで動物病院へかかると獣医師から【避妊手術】のお話をされることがあるかもしれませんね。体が小さな愛犬に麻酔をかけること、メスをいれること、抵抗や不安を感じる方も少なからずいらっしゃるかと思います。そもそも、なぜ避妊手術はここまですすめられているのでしょうか?今回は避妊手術に関わるメリットやデメリット、しないことで負ってしまうリスクや気になる費用についてまとめてみました。 避妊手術とは 避妊手術とは卵巣及び子宮を取り除き、生殖機能を消失させる手術のことです。手術を行う1番の意味は望まない妊娠を避け、将来の病気を予防するという所にあります。避妊手術を受けずにいるとシニア期に発症してしまう病気は緊急性が高く、命に関わる病気が多いのが現実です。そのため避妊手術は、健康寿命を延ばすためにとても有効な手段と言えますね。定期的にやってくる生理はワンちゃんのストレスになることも多く、強い性ホルモンが放たれることで周囲にいる男の子のワンちゃんが興奮状態になり、飛びかかってくるような事故が起きてしまう事や、それによって妊娠してしまう可能性も否定できません。避妊手術は健康寿命を延ばすだけでなく、あらゆる危険からワンちゃんを守ることにも繋がっていきます。なお摘出部位は卵巣のみ、という病院もありますので手術を受ける際は事前に確認してみましょう。 手術のベストタイミングは? 子犬期であれば生後半年前後、体重が2キロを超えたあたりがベストなタイミングです。乳腺腫瘍の予防率は、初回の生理が来る前に手術行うと90%以上と1番高く、その後2回、3回とヒート(生理)を迎えるほど低下していきます。2歳以降になるといつ行っても予防率は変わらないとされていますが、麻酔を使う手術になるのでできるだけ若く健康なうちに行う方が理想的。もし出産希望で避妊手術を受けていない、という場合は産後や妊娠のタイムリミットを迎えたあとに手術を検討してみましょう。なお生理中、あるいはその直後は出血が止まりにくい状態になるため、数か月期間をあけてからの手術を勧める病院もあります。不思議なことに手術当日の朝に生理がきてしまうケースも少なくありません。正確なタイミングは、かかりつけの獣医師と相談してみてくださいね。 避妊手術のメリット 避妊手術の最大のメリットはやはり病気の予防ができるという点です。特に【乳腺腫瘍】や【子宮蓄膿症】は未避妊のワンちゃんに多く見られる病気で、その発症確率はシニア期で25~50%以上もあると言われています。実際に動物病院で勤務していると、未避妊でシニア期のワンちゃんが体調不良で来院されると、まず一番に子宮蓄膿症を疑うというくらいにポピュラーな病気です。また乳腺腫瘍も良性であったとしても巨大化や腫瘍の爆発が起こりワンちゃんのQOL(生活や生命の質)を著しく低下させてしまう可能性があります。そういった病気を未然に防ぐことができる他、生理を気にせずドッグランや旅行などに連れだしてあげられるようになる事も大きなメリットと言えます。 避妊手術のデメリット 避妊手術を受けることで考えられるデメリットは麻酔のリスク、そして体質の変化、この2点です。残念ながら麻酔を使う処置に絶対大丈夫、は存在しません。どんなに若く健康なワンちゃんでも少なからずリスクが伴います。もちろんそのリスクを最小限に抑えるため、術前に血液検査を行ったり点滴を流したりと万全の準備を整えますが、必ず獣医師から事前に説明を受け、不安な点は確認するようにしておきましょう。また術後はホルモンバランスが変わることで性格や体質が変化することもあります。特に代謝が落ち太りやすくなるケースはとても多く、今までと同じ食事量なのに体重が増えてしまう…なんて頭を抱えてしまう飼い主さんも。避妊後専用フードに切り替えるなどして早めに対策をしておくと安心です。 手術時間や費用 避妊手術自体は30分前後で終了します。麻酔の導入から覚醒までだと1時間前後。想像より短いと感じた方もいらっしゃるかもしれませんが、短時間とはいえ麻酔をかけお腹にメスをいれる処置、術後はたくさん褒めてあげていただきたいなと思います。入院は1泊する事が多く、どの病院でも術後は痛み止めの注射薬などで疼痛管理を行います。痛みが強く状態が安定しない場合は入院日数を伸ばし、安定するまで病院で様子を見ます。費用は体の大きさによって変動しますが5~10万円前後が平均的です。 術後の過ごし方 退院後、基本的にはいつも通りの生活でOKですが、抜糸までは激しい運動やシャンプーは避けましょう。術部は舐め壊してしまわないようエリザベスカラーや術衣で保護します。エリザベスカラーがストレスになってしまっているようであれば、飼い主さんが見ていられる間だけは外してあげても大丈夫です。 避妊手術をしない、という選択肢も ここまで避妊手術のメリットやデメリットをご説明してきましたが、中にはできるだけ自然な形で生活をさせてあげたいと考える方もいらっしゃるかと思います。生理がくることは自然なホルモンのサイクル、本人が辛くないようであれば無理に手術を受けさせる必要はないかもしれません。避妊手術をしない、という選択肢ももちろん間違いではありません。小さな体に麻酔をかけ、メスを入れるという事に抵抗があるのは家族として当然のお気持ちです。生理中のお出かけマナーや将来の病気の可能性を知った上で、避妊手術をどうしていくか家族で相談してみてくださいね。 関連ブログ ・愛犬の気管虚脱、予防や治す方法はある? ・犬のかかりやすい病気vol.1~外耳炎 ・シニア期からの運動!飼い主ができるサポートと注意点は? ・愛犬がシニア期になってしてあげられる事は?飼い主と老犬の付き合い方 ・犬のかかりやすい病気vol.2~下痢 ・犬のフィラリア症、感染率はどれくらい?もしも感染してしまった時は?・ 犬のフィラリア予防、病気の実態や飲み忘れ時の対応方法とは ・狂犬病予防注射を打つ時期は?必要な手続きや金額とは・犬の心臓の病気、僧帽弁閉鎖不全症とは?治療や予後について徹底解説します。 ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。

犬の避妊手術、しないとどうなる?メリットやデメリットとは

女の子のワンちゃんをお迎えし、ワクチンなどで動物病院へかかると獣医師から【避妊手術】のお話をされることがあるかもしれませんね。体が小さな愛犬に麻酔をかけること、メスをいれること、抵抗や不安を感じる方も少なからずいらっしゃるかと思います。そもそも、なぜ避妊手術はここまですすめられているのでしょうか?今回は避妊手術に関わるメリットやデメリット、しないことで負ってしまうリスクや気になる費用についてまとめてみました。 避妊手術とは 避妊手術とは卵巣及び子宮を取り除き、生殖機能を消失させる手術のことです。手術を行う1番の意味は望まない妊娠を避け、将来の病気を予防するという所にあります。避妊手術を受けずにいるとシニア期に発症してしまう病気は緊急性が高く、命に関わる病気が多いのが現実です。そのため避妊手術は、健康寿命を延ばすためにとても有効な手段と言えますね。定期的にやってくる生理はワンちゃんのストレスになることも多く、強い性ホルモンが放たれることで周囲にいる男の子のワンちゃんが興奮状態になり、飛びかかってくるような事故が起きてしまう事や、それによって妊娠してしまう可能性も否定できません。避妊手術は健康寿命を延ばすだけでなく、あらゆる危険からワンちゃんを守ることにも繋がっていきます。なお摘出部位は卵巣のみ、という病院もありますので手術を受ける際は事前に確認してみましょう。 手術のベストタイミングは? 子犬期であれば生後半年前後、体重が2キロを超えたあたりがベストなタイミングです。乳腺腫瘍の予防率は、初回の生理が来る前に手術行うと90%以上と1番高く、その後2回、3回とヒート(生理)を迎えるほど低下していきます。2歳以降になるといつ行っても予防率は変わらないとされていますが、麻酔を使う手術になるのでできるだけ若く健康なうちに行う方が理想的。もし出産希望で避妊手術を受けていない、という場合は産後や妊娠のタイムリミットを迎えたあとに手術を検討してみましょう。なお生理中、あるいはその直後は出血が止まりにくい状態になるため、数か月期間をあけてからの手術を勧める病院もあります。不思議なことに手術当日の朝に生理がきてしまうケースも少なくありません。正確なタイミングは、かかりつけの獣医師と相談してみてくださいね。 避妊手術のメリット 避妊手術の最大のメリットはやはり病気の予防ができるという点です。特に【乳腺腫瘍】や【子宮蓄膿症】は未避妊のワンちゃんに多く見られる病気で、その発症確率はシニア期で25~50%以上もあると言われています。実際に動物病院で勤務していると、未避妊でシニア期のワンちゃんが体調不良で来院されると、まず一番に子宮蓄膿症を疑うというくらいにポピュラーな病気です。また乳腺腫瘍も良性であったとしても巨大化や腫瘍の爆発が起こりワンちゃんのQOL(生活や生命の質)を著しく低下させてしまう可能性があります。そういった病気を未然に防ぐことができる他、生理を気にせずドッグランや旅行などに連れだしてあげられるようになる事も大きなメリットと言えます。 避妊手術のデメリット 避妊手術を受けることで考えられるデメリットは麻酔のリスク、そして体質の変化、この2点です。残念ながら麻酔を使う処置に絶対大丈夫、は存在しません。どんなに若く健康なワンちゃんでも少なからずリスクが伴います。もちろんそのリスクを最小限に抑えるため、術前に血液検査を行ったり点滴を流したりと万全の準備を整えますが、必ず獣医師から事前に説明を受け、不安な点は確認するようにしておきましょう。また術後はホルモンバランスが変わることで性格や体質が変化することもあります。特に代謝が落ち太りやすくなるケースはとても多く、今までと同じ食事量なのに体重が増えてしまう…なんて頭を抱えてしまう飼い主さんも。避妊後専用フードに切り替えるなどして早めに対策をしておくと安心です。 手術時間や費用 避妊手術自体は30分前後で終了します。麻酔の導入から覚醒までだと1時間前後。想像より短いと感じた方もいらっしゃるかもしれませんが、短時間とはいえ麻酔をかけお腹にメスをいれる処置、術後はたくさん褒めてあげていただきたいなと思います。入院は1泊する事が多く、どの病院でも術後は痛み止めの注射薬などで疼痛管理を行います。痛みが強く状態が安定しない場合は入院日数を伸ばし、安定するまで病院で様子を見ます。費用は体の大きさによって変動しますが5~10万円前後が平均的です。 術後の過ごし方 退院後、基本的にはいつも通りの生活でOKですが、抜糸までは激しい運動やシャンプーは避けましょう。術部は舐め壊してしまわないようエリザベスカラーや術衣で保護します。エリザベスカラーがストレスになってしまっているようであれば、飼い主さんが見ていられる間だけは外してあげても大丈夫です。 避妊手術をしない、という選択肢も ここまで避妊手術のメリットやデメリットをご説明してきましたが、中にはできるだけ自然な形で生活をさせてあげたいと考える方もいらっしゃるかと思います。生理がくることは自然なホルモンのサイクル、本人が辛くないようであれば無理に手術を受けさせる必要はないかもしれません。避妊手術をしない、という選択肢ももちろん間違いではありません。小さな体に麻酔をかけ、メスを入れるという事に抵抗があるのは家族として当然のお気持ちです。生理中のお出かけマナーや将来の病気の可能性を知った上で、避妊手術をどうしていくか家族で相談してみてくださいね。 関連ブログ ・愛犬の気管虚脱、予防や治す方法はある? ・犬のかかりやすい病気vol.1~外耳炎 ・シニア期からの運動!飼い主ができるサポートと注意点は? ・愛犬がシニア期になってしてあげられる事は?飼い主と老犬の付き合い方 ・犬のかかりやすい病気vol.2~下痢 ・犬のフィラリア症、感染率はどれくらい?もしも感染してしまった時は?・ 犬のフィラリア予防、病気の実態や飲み忘れ時の対応方法とは ・狂犬病予防注射を打つ時期は?必要な手続きや金額とは・犬の心臓の病気、僧帽弁閉鎖不全症とは?治療や予後について徹底解説します。 ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。

猫の柄や色は性格に関係ある?気になる柄別性格診断!

猫ちゃん達の毛色や柄、一匹一匹個性があって、とっても可愛らしいですよね。でも母猫とは全然違う柄であったり、兄弟猫なのに色が全然違っていたりと不思議に思ったことはありませんか?動物病院で勤務していると柄や毛色によって性格がなんとなくわかることもあります。もちろん全ての子が当てはまるわけではありませんが、今回は猫ちゃん達の毛色や柄でわかる性格の傾向や、その不思議について迫ってみたいと思います! 猫の毛色や柄は遺伝している 猫ちゃん達の毛色や柄は原則、親猫からの遺伝子で決まります。遺伝子の中には人間と同じように優性遺伝子と劣性遺伝子があり、優性遺伝子の毛色が優先的に子猫にも出てきます。母猫と全く違う毛色の場合は、父猫からの優性遺伝子が反映されているのかもしれませんね。また兄弟猫で柄や色が全く異なっているのは、違うオス猫の子供を同時に妊娠できるという特殊な体質を持っているためと考えられます。現在の家猫ちゃんたちの発祥はリビアヤマネコとされていて、いわゆるキジトラ柄の猫ちゃんが最もルーツに近い柄だと言われています。そして、様々な変異を重ね現代の多種多様な色や柄の猫ちゃん達が生まれてきました。愛猫の柄や色は生まれてくるまでの長い歴史が作り上げた特別なもの、と考えると一層愛おしく感じてしまいますね。 毛色別の性格診断 とある大学のアンケート結果によるとやはり毛色や柄である程度の性格傾向がわかるようです。もちろん生まれ育った環境も大きく関係するため一概には言えませんが、私自身動物病院で15年働き確かに…と思うようなものをまとめてみました。■白猫警戒心が強いと言われる白猫ちゃんですが、私が見てきて感じる事はとにかく賢い子が多いという事。採血や処置も大人しくじっとしていれば早く終わる。と理解しているような気がします。女の子の方が警戒心が強く、男の子は比較的マイペース。甘え方も上品、かつ人間のツボを押さえているのでメロメロになってしまう飼い主さん多数です…!■黒猫黒猫ちゃんは人間をよく見て上手に立ち回ることができるタイプが多いとされています。そしてなんといっても甘えん坊!中でも黒猫の男の子は、初めましてでもグルグルズリズリしてくれるほど。採血中ですら喉を鳴らしてくれることがあり、普段ペット達に嫌われてしまう動物病院スタッフから特にモテること間違いないでしょう。■三毛猫/サビネコそのほとんどが女の子である三毛猫とサビネコ。男の子が生まれる確率は約3万分の1程度だそうで、実は私もお会いしたことがありません。性格は勝ち気、マイペース、気まぐれ、と猫らしい性格が多いですね。三毛猫ちゃんよりはサビネコちゃんの方が社交的とされています。私の三毛猫ちゃんへの印象は【女王様】でしょうか。なぜか尽くしてしまいたくなるその堂々たるたたずまいは、猫好きにはたまらないものがあります。まさにツンデレ。そっけないと思いきや甘えてみたり、おねだりしてみたりといい意味で振り回してくれます♪■キジトラキジトラの猫ちゃん達は警戒心が強く、初めての場所や人はあまり得意ではないようです。環境変化にもデリケートでストレスによる尿路疾患を起こしやすい子も多いように感じます。ただし、一度心を開くと大変な甘えん坊へと変身。そのギャップがたまらないですよね。遊ぶことも大好きなのでしっかりと運動量を確保してあげるとGOODです。■茶トラ茶トラの猫ちゃん達は優しく社交的とされています。他の猫ちゃんのお世話を甲斐甲斐しくするなど、多頭飼いに向いているタイプという印象です。飼い主さんに密着して甘えたがる子が多いので、ラブラブタイムを設けてあげるといいかもしれませんね。■サバトラ神経質で臆病な子が多いと言われるサバトラちゃんですが、飼い主さん家族にはとてもフレンドリーで甘えたがる子が多い傾向です。確かにサバトラちゃん達は採血や処置で怒ってしまうことも多いのですが、飼い主さんにぴったり付き添っていただくと大人しくなり、拍子抜けするほどあっさり終わる!なんてことが多くあります。それほど飼い主さんへの信頼、安心感が強いのですね。■白黒白黒の猫ちゃん達は白と黒の割合によって性格傾向が変わるそうです。白が多いと気が強く、黒が多いと甘えん坊と言われています。頭のてっぺんから鼻先に向かって【八】の字に柄が広がる子も多く、末広がりの八にかけ縁起がいいと昔から愛されてきた柄です。全体的に友好的な子が多く、お子さんとも仲良くできるケースが多いのでファミリー世帯でも飼いやすい柄かもしれませんね。 一人一人が特別です いかがでしたか?決して、柄や毛色で性格が決まるわけではなく、あくまでご参考程度に思ってくださいね。愛猫の柄や性格はとても特別なもので、この世にたった一人、我が子にしかないものです。この世に生まれ、飼い主さんと出会うまでにたどってきた全ての歴史を体にまとっている愛猫。丸ごと愛し可愛がってあげましょう♪ 関連ブログ ・ 冬に多いペットの病気。クリスマスにも要注意! ・ ワンちゃんにオススメ食材と注意したい食材 ・ ペットの健康診断!?受ける頻度や金額の目安はどれくらい? ・ 愛犬・愛猫との別れに立ち直れない時は ・【最新版】マイクロチップが鑑札に!変わりゆく畜犬登録方法をわかりやすく解説します ・ びっくり仰天!動物病院エピソード~生命の不思議編 ・ 愛が溢れる飼い主さん!動物病院での珍エピソード ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。

猫の柄や色は性格に関係ある?気になる柄別性格診断!

猫ちゃん達の毛色や柄、一匹一匹個性があって、とっても可愛らしいですよね。でも母猫とは全然違う柄であったり、兄弟猫なのに色が全然違っていたりと不思議に思ったことはありませんか?動物病院で勤務していると柄や毛色によって性格がなんとなくわかることもあります。もちろん全ての子が当てはまるわけではありませんが、今回は猫ちゃん達の毛色や柄でわかる性格の傾向や、その不思議について迫ってみたいと思います! 猫の毛色や柄は遺伝している 猫ちゃん達の毛色や柄は原則、親猫からの遺伝子で決まります。遺伝子の中には人間と同じように優性遺伝子と劣性遺伝子があり、優性遺伝子の毛色が優先的に子猫にも出てきます。母猫と全く違う毛色の場合は、父猫からの優性遺伝子が反映されているのかもしれませんね。また兄弟猫で柄や色が全く異なっているのは、違うオス猫の子供を同時に妊娠できるという特殊な体質を持っているためと考えられます。現在の家猫ちゃんたちの発祥はリビアヤマネコとされていて、いわゆるキジトラ柄の猫ちゃんが最もルーツに近い柄だと言われています。そして、様々な変異を重ね現代の多種多様な色や柄の猫ちゃん達が生まれてきました。愛猫の柄や色は生まれてくるまでの長い歴史が作り上げた特別なもの、と考えると一層愛おしく感じてしまいますね。 毛色別の性格診断 とある大学のアンケート結果によるとやはり毛色や柄である程度の性格傾向がわかるようです。もちろん生まれ育った環境も大きく関係するため一概には言えませんが、私自身動物病院で15年働き確かに…と思うようなものをまとめてみました。■白猫警戒心が強いと言われる白猫ちゃんですが、私が見てきて感じる事はとにかく賢い子が多いという事。採血や処置も大人しくじっとしていれば早く終わる。と理解しているような気がします。女の子の方が警戒心が強く、男の子は比較的マイペース。甘え方も上品、かつ人間のツボを押さえているのでメロメロになってしまう飼い主さん多数です…!■黒猫黒猫ちゃんは人間をよく見て上手に立ち回ることができるタイプが多いとされています。そしてなんといっても甘えん坊!中でも黒猫の男の子は、初めましてでもグルグルズリズリしてくれるほど。採血中ですら喉を鳴らしてくれることがあり、普段ペット達に嫌われてしまう動物病院スタッフから特にモテること間違いないでしょう。■三毛猫/サビネコそのほとんどが女の子である三毛猫とサビネコ。男の子が生まれる確率は約3万分の1程度だそうで、実は私もお会いしたことがありません。性格は勝ち気、マイペース、気まぐれ、と猫らしい性格が多いですね。三毛猫ちゃんよりはサビネコちゃんの方が社交的とされています。私の三毛猫ちゃんへの印象は【女王様】でしょうか。なぜか尽くしてしまいたくなるその堂々たるたたずまいは、猫好きにはたまらないものがあります。まさにツンデレ。そっけないと思いきや甘えてみたり、おねだりしてみたりといい意味で振り回してくれます♪■キジトラキジトラの猫ちゃん達は警戒心が強く、初めての場所や人はあまり得意ではないようです。環境変化にもデリケートでストレスによる尿路疾患を起こしやすい子も多いように感じます。ただし、一度心を開くと大変な甘えん坊へと変身。そのギャップがたまらないですよね。遊ぶことも大好きなのでしっかりと運動量を確保してあげるとGOODです。■茶トラ茶トラの猫ちゃん達は優しく社交的とされています。他の猫ちゃんのお世話を甲斐甲斐しくするなど、多頭飼いに向いているタイプという印象です。飼い主さんに密着して甘えたがる子が多いので、ラブラブタイムを設けてあげるといいかもしれませんね。■サバトラ神経質で臆病な子が多いと言われるサバトラちゃんですが、飼い主さん家族にはとてもフレンドリーで甘えたがる子が多い傾向です。確かにサバトラちゃん達は採血や処置で怒ってしまうことも多いのですが、飼い主さんにぴったり付き添っていただくと大人しくなり、拍子抜けするほどあっさり終わる!なんてことが多くあります。それほど飼い主さんへの信頼、安心感が強いのですね。■白黒白黒の猫ちゃん達は白と黒の割合によって性格傾向が変わるそうです。白が多いと気が強く、黒が多いと甘えん坊と言われています。頭のてっぺんから鼻先に向かって【八】の字に柄が広がる子も多く、末広がりの八にかけ縁起がいいと昔から愛されてきた柄です。全体的に友好的な子が多く、お子さんとも仲良くできるケースが多いのでファミリー世帯でも飼いやすい柄かもしれませんね。 一人一人が特別です いかがでしたか?決して、柄や毛色で性格が決まるわけではなく、あくまでご参考程度に思ってくださいね。愛猫の柄や性格はとても特別なもので、この世にたった一人、我が子にしかないものです。この世に生まれ、飼い主さんと出会うまでにたどってきた全ての歴史を体にまとっている愛猫。丸ごと愛し可愛がってあげましょう♪ 関連ブログ ・ 冬に多いペットの病気。クリスマスにも要注意! ・ ワンちゃんにオススメ食材と注意したい食材 ・ ペットの健康診断!?受ける頻度や金額の目安はどれくらい? ・ 愛犬・愛猫との別れに立ち直れない時は ・【最新版】マイクロチップが鑑札に!変わりゆく畜犬登録方法をわかりやすく解説します ・ びっくり仰天!動物病院エピソード~生命の不思議編 ・ 愛が溢れる飼い主さん!動物病院での珍エピソード ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。

犬の心臓の病気、僧帽弁閉鎖不全症とは?治療や予後について徹底解説します。

予防医療が広まり、動物医療の質もあがったことで長生きできるペットが増えてきています。一日でも長く愛する我が子といたい、それは全ての飼い主さんが感じている事ですよね。ですが長寿化している反面、シニア期では加齢に伴う病気を抱えることも多く、定期的な通院や内服薬での治療が必要になることも多くあります。特にシニアの小型犬に多いとされているのが【僧帽弁閉鎖不全症(ソウボウベンヘイサフゼンショウ)】またはMRです。ではこの病気、治すことはできないのでしょうか?今回は僧帽弁閉鎖不全症に関する治療や予後についてまとめてみました! 僧帽弁閉鎖不全症とは 僧帽弁閉鎖不全症(またはMRと呼ばれる)は心臓の病気です。左心房と左心室の間には、血液を送り出すために開閉する僧帽弁という弁があります。この弁の働きによって左心房から左心室へ血液が送り出され全身へと循環していきます。しかし何らかの理由で弁が正常に動かなくなると、心臓内で血液が逆流するようになり、僧帽弁閉鎖不全症と言われる状態になってしまいます。小型犬に多く発症する傾向にあり、シニア期では約3割のワンちゃんが心臓に何らかのトラブルを抱えるとも言われています。また、キャバリアは先天的に僧帽弁閉鎖不全症を発症しやすく、若齢のうちから定期的なチェックが必要とされています。 症状やなりやすい犬種、年齢はある? 10歳を超えてくるとグッと発症するワンちゃんの数が増えてきます。初期症状は肉眼では確認しにくく、動物病院での健康診断時に心臓の雑音がきっかけで見つかるケースが多いようです。犬種としてはキャバリア、チワワ、プードル、マルチーズ、ポメラニアンなどが統計的も多い結果となっています。特にキャバリアは10歳未満で発症することも多く、若い時から定期的に動物病院で心音チェックを受ける事をお勧めします。初期は目に見えた症状はありませんが進行すると動くことを嫌がるようになり、呼吸促拍(呼吸が早くなる)やチアノーゼ、肺水腫、など命に関わる重篤な症状が見られるようになります。 治療の方法 原則、臓器が失った機能を回復させることはできません。僧帽弁閉鎖不全症も例外ではなく、完治させる治療ではなく進行を遅らせる治療がメインとされています。血管拡張剤や利尿剤、様々な種類の薬を組み合わせ心臓への負担を減らしていくことで病気の進行を遅らせます。定期的な通院、検査、お薬と、飼い主さんの時間的・経済的負担も出てきますが、早い段階で見つけ、治療を開始できればその分心臓にかかる負荷を抑える事ができます。ただ、最近になって外科的な治療を行う動物病院も出てきました。ペットの心臓に関わる手術はずっと研究されてきていたものの、その難しさから行う病院がほとんどなかったのが実情です。それが医療技術の進化によって実際に行うことができる病院が出てきたのです。費用は200万ほどかかり、なかなか予約も取れないこともあるようですが実際に手術を受けた場合、症状から解放される、または軽減できる子が多いようです。一般的な動物病院ではなく専門設備、専門医が揃っている病院でなければできませんが、新たな選択肢として検討してもいいのかもしれませんね。 発症しても長生きできる? 僧帽弁閉鎖不全症を発症したワンちゃんの予後は、発覚時の重症度によって大きく変わってきます。発症直後、軽度で見つける事ができ、すぐに投薬を始めれば数年安定した状態を維持できることも少なくありません。逆に肺水腫等を発症してしまうほど重度の状態で発覚したのであれば、数日から数か月で命の危機に直面することが多いかと思います。動物病院で勤務していると、発覚時から投薬を始め、もう何年もお薬を飲みながら元気にしているというワンちゃんをよくお見かけします。お薬の処方には定期的な診察や血液検査が必要です。現在の心臓の状態を把握し、今の薬から変更したり増やしたりする判断をするためにとても大切です。また重度の場合、酸素濃度をあげた酸素室に入院してもらう事が多いのですが、自宅でレンタルできる酸素室というものもあります。こちらはかかりつけの獣医師と相談し使用を検討してみてくださいね。様々な治療方法がありますが、投薬や検査を定期的に受け、飼い主さんと二人三脚でハイシニア期まで頑張るワンちゃんはたくさんいます。 治療方法は常に進化しています 私が動物看護師になった15年前は、僧帽弁閉鎖不全症の治療は内服薬がメインで、しかも使用できるお薬はとても限定的でした。外科的な手術なんて聞いたこともなかったほどです。それがこの数年で飛躍的に進化し、ワンちゃん達が飲みやすい心臓薬が誕生し、手術ができる病院まで出てきたのです。この進化は今後もどんどん進んでいくでしょう。僧帽弁閉鎖不全症はワンちゃん達にとってとても身近な病気です。発症をできるだけ早く見つけるために定期的な診察をうけること、そして見つかった時は速やかに治療が開始できるよう、今のうちからご家族で考えておくといいかもしれませんね! 関連ブログ ・愛犬の気管虚脱、予防や治す方法はある? ・犬のかかりやすい病気vol.1~外耳炎 ・シニア期からの運動!飼い主ができるサポートと注意点は? ・愛犬がシニア期になってしてあげられる事は?飼い主と老犬の付き合い方 ・犬のかかりやすい病気vol.2~下痢 ・犬のフィラリア症、感染率はどれくらい?もしも感染してしまった時は?・ 犬のフィラリア予防、病気の実態や飲み忘れ時の対応方法とは ・狂犬病予防注射を打つ時期は?必要な手続きや金額とは ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。

犬の心臓の病気、僧帽弁閉鎖不全症とは?治療や予後について徹底解説します。

予防医療が広まり、動物医療の質もあがったことで長生きできるペットが増えてきています。一日でも長く愛する我が子といたい、それは全ての飼い主さんが感じている事ですよね。ですが長寿化している反面、シニア期では加齢に伴う病気を抱えることも多く、定期的な通院や内服薬での治療が必要になることも多くあります。特にシニアの小型犬に多いとされているのが【僧帽弁閉鎖不全症(ソウボウベンヘイサフゼンショウ)】またはMRです。ではこの病気、治すことはできないのでしょうか?今回は僧帽弁閉鎖不全症に関する治療や予後についてまとめてみました! 僧帽弁閉鎖不全症とは 僧帽弁閉鎖不全症(またはMRと呼ばれる)は心臓の病気です。左心房と左心室の間には、血液を送り出すために開閉する僧帽弁という弁があります。この弁の働きによって左心房から左心室へ血液が送り出され全身へと循環していきます。しかし何らかの理由で弁が正常に動かなくなると、心臓内で血液が逆流するようになり、僧帽弁閉鎖不全症と言われる状態になってしまいます。小型犬に多く発症する傾向にあり、シニア期では約3割のワンちゃんが心臓に何らかのトラブルを抱えるとも言われています。また、キャバリアは先天的に僧帽弁閉鎖不全症を発症しやすく、若齢のうちから定期的なチェックが必要とされています。 症状やなりやすい犬種、年齢はある? 10歳を超えてくるとグッと発症するワンちゃんの数が増えてきます。初期症状は肉眼では確認しにくく、動物病院での健康診断時に心臓の雑音がきっかけで見つかるケースが多いようです。犬種としてはキャバリア、チワワ、プードル、マルチーズ、ポメラニアンなどが統計的も多い結果となっています。特にキャバリアは10歳未満で発症することも多く、若い時から定期的に動物病院で心音チェックを受ける事をお勧めします。初期は目に見えた症状はありませんが進行すると動くことを嫌がるようになり、呼吸促拍(呼吸が早くなる)やチアノーゼ、肺水腫、など命に関わる重篤な症状が見られるようになります。 治療の方法 原則、臓器が失った機能を回復させることはできません。僧帽弁閉鎖不全症も例外ではなく、完治させる治療ではなく進行を遅らせる治療がメインとされています。血管拡張剤や利尿剤、様々な種類の薬を組み合わせ心臓への負担を減らしていくことで病気の進行を遅らせます。定期的な通院、検査、お薬と、飼い主さんの時間的・経済的負担も出てきますが、早い段階で見つけ、治療を開始できればその分心臓にかかる負荷を抑える事ができます。ただ、最近になって外科的な治療を行う動物病院も出てきました。ペットの心臓に関わる手術はずっと研究されてきていたものの、その難しさから行う病院がほとんどなかったのが実情です。それが医療技術の進化によって実際に行うことができる病院が出てきたのです。費用は200万ほどかかり、なかなか予約も取れないこともあるようですが実際に手術を受けた場合、症状から解放される、または軽減できる子が多いようです。一般的な動物病院ではなく専門設備、専門医が揃っている病院でなければできませんが、新たな選択肢として検討してもいいのかもしれませんね。 発症しても長生きできる? 僧帽弁閉鎖不全症を発症したワンちゃんの予後は、発覚時の重症度によって大きく変わってきます。発症直後、軽度で見つける事ができ、すぐに投薬を始めれば数年安定した状態を維持できることも少なくありません。逆に肺水腫等を発症してしまうほど重度の状態で発覚したのであれば、数日から数か月で命の危機に直面することが多いかと思います。動物病院で勤務していると、発覚時から投薬を始め、もう何年もお薬を飲みながら元気にしているというワンちゃんをよくお見かけします。お薬の処方には定期的な診察や血液検査が必要です。現在の心臓の状態を把握し、今の薬から変更したり増やしたりする判断をするためにとても大切です。また重度の場合、酸素濃度をあげた酸素室に入院してもらう事が多いのですが、自宅でレンタルできる酸素室というものもあります。こちらはかかりつけの獣医師と相談し使用を検討してみてくださいね。様々な治療方法がありますが、投薬や検査を定期的に受け、飼い主さんと二人三脚でハイシニア期まで頑張るワンちゃんはたくさんいます。 治療方法は常に進化しています 私が動物看護師になった15年前は、僧帽弁閉鎖不全症の治療は内服薬がメインで、しかも使用できるお薬はとても限定的でした。外科的な手術なんて聞いたこともなかったほどです。それがこの数年で飛躍的に進化し、ワンちゃん達が飲みやすい心臓薬が誕生し、手術ができる病院まで出てきたのです。この進化は今後もどんどん進んでいくでしょう。僧帽弁閉鎖不全症はワンちゃん達にとってとても身近な病気です。発症をできるだけ早く見つけるために定期的な診察をうけること、そして見つかった時は速やかに治療が開始できるよう、今のうちからご家族で考えておくといいかもしれませんね! 関連ブログ ・愛犬の気管虚脱、予防や治す方法はある? ・犬のかかりやすい病気vol.1~外耳炎 ・シニア期からの運動!飼い主ができるサポートと注意点は? ・愛犬がシニア期になってしてあげられる事は?飼い主と老犬の付き合い方 ・犬のかかりやすい病気vol.2~下痢 ・犬のフィラリア症、感染率はどれくらい?もしも感染してしまった時は?・ 犬のフィラリア予防、病気の実態や飲み忘れ時の対応方法とは ・狂犬病予防注射を打つ時期は?必要な手続きや金額とは ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。

大型犬のトイレ問題。はみ出る?しつけは?おすすめ大型トイレもご紹介!

少し前まで、ラブラドールレトリバーやゴールデンレトリバーなどの大型犬といえば外でつながれているイメージが強かったものですが、現在では犬種やサイズに限らず室内飼いが主流になってきましたよね。そこで気になるのが、「大型犬のトイレってどうしてる?どうすべき?」という問題です。お散歩のときにだけ外でしているというワンちゃんも多いのですが、どんな天候の際にも出かけなければならなかったり、日常的におしっこを我慢してしまったりとデメリットも大きいものです。特に大型犬の場合、飼い主さんとワンちゃん両方にとって将来的な介護の負担が大きくなってくるため、トイレトレーニングを行うことで室内でのトイレ習慣を身につけさせておいた方がよいのです。 大型犬のトイレ環境、気を付けるポイントは? 大型犬の場合でも、トイレのしつけ方は他のワンちゃんと変わりません。排せつの兆候があればトイレまで誘導し、うまくできたら褒めてあげることを繰り返します。失敗しても叱らず、できるだけ成功体験を重ねるようにしましょう。どうしても失敗してしまうようなら、いまのトイレ環境がワンちゃんに合っていない可能性があります。シーツが汚れている場合や寝床に近すぎる場合、落ち着いて排せつができない原因になります。スムーズにトイレトレーニングを成功させるためにも、トイレが快適であるようにいつも気を付けておくようにしましょう。また、愛犬がトイレの場所をしっかりと覚えているのにはみ出してしまうときは、トレーのサイズが体格に合っていないことが考えられます。ワンちゃんは排せつの前にくるりと回転し、位置を調節することを好むことが多いので、最低でも全身がすっぽりと収まるサイズが必要なのです。 大型犬におすすめ!おしゃれで快適な犬トイレ 大型犬用に対応した大きなトイレトレーを選ぶのはなかなか難しいですよね。市販のスーパーワイドシーツに合うサイズ感が理想的ですが、大きなトイレはそれだけで目立つもの…リビングなど人目につくところに置くのは抵抗があるという方も多いのではないでしょうか。そこでおすすめしたい大きなサイズの犬トイレが、『クリアレット2(L) スーパーワイドシーツサイズ』です。大型犬も余裕のゆったりとしたサイズながら、クリアカラーと究極にシンプルなデザインで空気のようにお部屋に馴染んでくれるさりげなさが魅力です。底面の四隅には滑り止めの足ゴムがついているので、ワンちゃんが飛び乗ってもトイレ自体が動いてしまう心配がありません。強度の強いABS樹脂を採用しているので、キズが付きにくく、キレイな状態で長年使用することができますよ。 『クリアレット2(L) スーパーワイドシーツサイズ』は、ワンちゃんの性格に合わせて “メッシュトレーセット”か”シーツストッパーセット”のどちらかを選ぶことができます。仔犬や室内トイレに慣れていないワンちゃんの場合は、シーツを噛んだり引っ掻いたりしてイタズラすることを防ぐ”メッシュトレーセット”がぴったり!またトイレトレーニングが完了している子の場合は、駆け込んだりトイレの上で回転したりしてもシーツがズレにくい、”シーツストッパーセット”を選ぶといいでしょう。それでもどうしてもおしっこをはみ出してしまう子や、足を上げて排せつする習慣のある子にお困りの飼い主さんにご紹介したいのが、オプションアイテムである『クリアレット2専用 飛散ガード』です!入り口以外の3面をコの字で囲ってくれるので、はみ出してしまう失敗が圧倒的に少なくなります。高く足を上げてしまうワンちゃんの場合は、50cmの高さを誇る『クリアレット2専用 飛散ガード ハイタイプ』もおすすめですよ。 飛散ガードに使用されているアクリルは、水族館の水槽などにも使用される丈夫で透明度の高い素材で、大きくてもまったく存在を感じさせません。パネルは3枚に分けることができるので、使用しない場合はコンパクトに収納することができますよ。 適切なトイレ選びで、大型犬も飼い主さんも快適に! 愛犬の健康に影響することだから、大切にしたいトイレ環境やトイレ選び。大型犬の飼い主さんや、これから一緒に暮らすことを考えている方は、この機会にぜひ改めて考えてみてくださいね。 ▼ この記事を書いたのは ▼

大型犬のトイレ問題。はみ出る?しつけは?おすすめ大型トイレもご紹介!

少し前まで、ラブラドールレトリバーやゴールデンレトリバーなどの大型犬といえば外でつながれているイメージが強かったものですが、現在では犬種やサイズに限らず室内飼いが主流になってきましたよね。そこで気になるのが、「大型犬のトイレってどうしてる?どうすべき?」という問題です。お散歩のときにだけ外でしているというワンちゃんも多いのですが、どんな天候の際にも出かけなければならなかったり、日常的におしっこを我慢してしまったりとデメリットも大きいものです。特に大型犬の場合、飼い主さんとワンちゃん両方にとって将来的な介護の負担が大きくなってくるため、トイレトレーニングを行うことで室内でのトイレ習慣を身につけさせておいた方がよいのです。 大型犬のトイレ環境、気を付けるポイントは? 大型犬の場合でも、トイレのしつけ方は他のワンちゃんと変わりません。排せつの兆候があればトイレまで誘導し、うまくできたら褒めてあげることを繰り返します。失敗しても叱らず、できるだけ成功体験を重ねるようにしましょう。どうしても失敗してしまうようなら、いまのトイレ環境がワンちゃんに合っていない可能性があります。シーツが汚れている場合や寝床に近すぎる場合、落ち着いて排せつができない原因になります。スムーズにトイレトレーニングを成功させるためにも、トイレが快適であるようにいつも気を付けておくようにしましょう。また、愛犬がトイレの場所をしっかりと覚えているのにはみ出してしまうときは、トレーのサイズが体格に合っていないことが考えられます。ワンちゃんは排せつの前にくるりと回転し、位置を調節することを好むことが多いので、最低でも全身がすっぽりと収まるサイズが必要なのです。 大型犬におすすめ!おしゃれで快適な犬トイレ 大型犬用に対応した大きなトイレトレーを選ぶのはなかなか難しいですよね。市販のスーパーワイドシーツに合うサイズ感が理想的ですが、大きなトイレはそれだけで目立つもの…リビングなど人目につくところに置くのは抵抗があるという方も多いのではないでしょうか。そこでおすすめしたい大きなサイズの犬トイレが、『クリアレット2(L) スーパーワイドシーツサイズ』です。大型犬も余裕のゆったりとしたサイズながら、クリアカラーと究極にシンプルなデザインで空気のようにお部屋に馴染んでくれるさりげなさが魅力です。底面の四隅には滑り止めの足ゴムがついているので、ワンちゃんが飛び乗ってもトイレ自体が動いてしまう心配がありません。強度の強いABS樹脂を採用しているので、キズが付きにくく、キレイな状態で長年使用することができますよ。 『クリアレット2(L) スーパーワイドシーツサイズ』は、ワンちゃんの性格に合わせて “メッシュトレーセット”か”シーツストッパーセット”のどちらかを選ぶことができます。仔犬や室内トイレに慣れていないワンちゃんの場合は、シーツを噛んだり引っ掻いたりしてイタズラすることを防ぐ”メッシュトレーセット”がぴったり!またトイレトレーニングが完了している子の場合は、駆け込んだりトイレの上で回転したりしてもシーツがズレにくい、”シーツストッパーセット”を選ぶといいでしょう。それでもどうしてもおしっこをはみ出してしまう子や、足を上げて排せつする習慣のある子にお困りの飼い主さんにご紹介したいのが、オプションアイテムである『クリアレット2専用 飛散ガード』です!入り口以外の3面をコの字で囲ってくれるので、はみ出してしまう失敗が圧倒的に少なくなります。高く足を上げてしまうワンちゃんの場合は、50cmの高さを誇る『クリアレット2専用 飛散ガード ハイタイプ』もおすすめですよ。 飛散ガードに使用されているアクリルは、水族館の水槽などにも使用される丈夫で透明度の高い素材で、大きくてもまったく存在を感じさせません。パネルは3枚に分けることができるので、使用しない場合はコンパクトに収納することができますよ。 適切なトイレ選びで、大型犬も飼い主さんも快適に! 愛犬の健康に影響することだから、大切にしたいトイレ環境やトイレ選び。大型犬の飼い主さんや、これから一緒に暮らすことを考えている方は、この機会にぜひ改めて考えてみてくださいね。 ▼ この記事を書いたのは ▼

世界で一番!ペット達のびっくり記録大公開

世界で1番うちの子が可愛いのでは?なんて飼い主さんなら誰もが考えてしまいますよね。私自身も同じように自分の愛犬が...なんて思っていたり。そんな中にも、多岐にわたるジャンルで実際にギネス世界記録に認定されているようなすごいペット達がたくさんいます♪今回はそんなペット達を一挙ご紹介します! 世界で一番のご長寿さんは? ■犬ワンちゃんの平均寿命は段々と長くなり、現在は14歳前後と言われています。ギネス記録に残るワンちゃんの最高齢はなんと29歳!人間齢に換算すると130歳前後でしょうか。生活環境に恵まれていたことはもちろん、強い遺伝子を持っていたのかもしれません。大型犬は小型犬に比べ平均寿命も短いとされていますが、私は動物病院での勤務中に20歳を迎えたゴールデンレトリバーちゃんにお会いしたこともあります♪■猫家猫の平均寿命は約15歳。シニア期に入ると腎不全や甲状腺疾患を発症しやすいため、闘病しながらシニア期以降を過ごすことも少なくありません。そんな猫ちゃんのギネス最高年齢記録は驚きの38歳!人間齢に換算すると170歳近いことになります。食生活やストレスフリーな環境、遺伝子の強さ、全てが好条件で揃った結果ではないでしょうか。なお私がお会いした最高齢の猫ちゃんは25歳。動物病院での勤務も長くなってきましたが、年々20歳を超える猫ちゃんを見かける事が増え、改めて長寿化を感じています。 驚きのサイズ記録は? ワンちゃんのビックサイズ記録は、グレートデーンのゼウスくん。その大きさは足先から肩まで(体高)が111.8cm!立ち上がると223cmもの高さになっていたそう。この大きさはロバの大きさとほぼ同じと言われています。優しく穏やかだったゼウス君はセラピードックとして活躍していたそうです。反対にミニサイズの記録はチワワのミラクルミリーちゃんで、体重はわずか450g、体高は9.65cm!ゼウスくんと比較するとその小ささが際立ちますね。猫ちゃんのビックサイズ記録はサバンナキャットのフェンリル君。身長47cm超えと、群を抜いた大きさの記録を持っています。 この投稿をInstagramで見る Will Powers(@starcats_detroit)がシェアした投稿 ▲サバンナキャットのフェンリル君。引用:Instagram@starcats_detroi 犬種や猫種によってサイズには差が出てきますが大きな子は比較的穏やかでのんびり、小さな子は小ささを物ともしないパワフルさがあるように感じます!私が動物看護師をしている15年の中で出会った一番小さなワンちゃんはクリサジークのワンちゃんで、成犬でも1kgほど。大変可愛らしかった記憶があります。 抱っこは無理かも?体重の世界記録 ギネス記録に残る世界一重たいワンちゃんはオールドイングリッシュマスティフのゾルバくん。その体重はなんと156.5kg…!とても抱っこできる重さではありませんね。ゾルバくんは世界一長いワンちゃん部門でも記録を持っており、鼻先からしっぽの先までの長さは2.544メートルもあったそうですよ。元々マスティフは大きくなる犬種ですが、その中でも群を抜いて大柄だったようです。 それぞれが特別な存在 いかがでしたか?驚きの記録も多かったですね。当たり前ですがこの世界に我が子と全く同じ子はいません。性格、体型、柄、全てが特別で大切な個性。そんな特別を持った子が飼い主さんの元にやってきたのはきっと意味のあるご縁なのだと思います。ペットと寄り添い、かけがえのない愛猫・愛犬だけの特別をたくさん見つけてあげてくださいね♪ 関連ブログ ・ 冬に多いペットの病気。クリスマスにも要注意! ・ ワンちゃんにオススメ食材と注意したい食材 ・ ペットの健康診断!?受ける頻度や金額の目安はどれくらい? ・ 愛犬・愛猫との別れに立ち直れない時は ・【最新版】マイクロチップが鑑札に!変わりゆく畜犬登録方法をわかりやすく解説します ・ びっくり仰天!動物病院エピソード~生命の不思議編 ・ 愛が溢れる飼い主さん!動物病院での珍エピソード ...

世界で一番!ペット達のびっくり記録大公開

世界で1番うちの子が可愛いのでは?なんて飼い主さんなら誰もが考えてしまいますよね。私自身も同じように自分の愛犬が...なんて思っていたり。そんな中にも、多岐にわたるジャンルで実際にギネス世界記録に認定されているようなすごいペット達がたくさんいます♪今回はそんなペット達を一挙ご紹介します! 世界で一番のご長寿さんは? ■犬ワンちゃんの平均寿命は段々と長くなり、現在は14歳前後と言われています。ギネス記録に残るワンちゃんの最高齢はなんと29歳!人間齢に換算すると130歳前後でしょうか。生活環境に恵まれていたことはもちろん、強い遺伝子を持っていたのかもしれません。大型犬は小型犬に比べ平均寿命も短いとされていますが、私は動物病院での勤務中に20歳を迎えたゴールデンレトリバーちゃんにお会いしたこともあります♪■猫家猫の平均寿命は約15歳。シニア期に入ると腎不全や甲状腺疾患を発症しやすいため、闘病しながらシニア期以降を過ごすことも少なくありません。そんな猫ちゃんのギネス最高年齢記録は驚きの38歳!人間齢に換算すると170歳近いことになります。食生活やストレスフリーな環境、遺伝子の強さ、全てが好条件で揃った結果ではないでしょうか。なお私がお会いした最高齢の猫ちゃんは25歳。動物病院での勤務も長くなってきましたが、年々20歳を超える猫ちゃんを見かける事が増え、改めて長寿化を感じています。 驚きのサイズ記録は? ワンちゃんのビックサイズ記録は、グレートデーンのゼウスくん。その大きさは足先から肩まで(体高)が111.8cm!立ち上がると223cmもの高さになっていたそう。この大きさはロバの大きさとほぼ同じと言われています。優しく穏やかだったゼウス君はセラピードックとして活躍していたそうです。反対にミニサイズの記録はチワワのミラクルミリーちゃんで、体重はわずか450g、体高は9.65cm!ゼウスくんと比較するとその小ささが際立ちますね。猫ちゃんのビックサイズ記録はサバンナキャットのフェンリル君。身長47cm超えと、群を抜いた大きさの記録を持っています。 この投稿をInstagramで見る Will Powers(@starcats_detroit)がシェアした投稿 ▲サバンナキャットのフェンリル君。引用:Instagram@starcats_detroi 犬種や猫種によってサイズには差が出てきますが大きな子は比較的穏やかでのんびり、小さな子は小ささを物ともしないパワフルさがあるように感じます!私が動物看護師をしている15年の中で出会った一番小さなワンちゃんはクリサジークのワンちゃんで、成犬でも1kgほど。大変可愛らしかった記憶があります。 抱っこは無理かも?体重の世界記録 ギネス記録に残る世界一重たいワンちゃんはオールドイングリッシュマスティフのゾルバくん。その体重はなんと156.5kg…!とても抱っこできる重さではありませんね。ゾルバくんは世界一長いワンちゃん部門でも記録を持っており、鼻先からしっぽの先までの長さは2.544メートルもあったそうですよ。元々マスティフは大きくなる犬種ですが、その中でも群を抜いて大柄だったようです。 それぞれが特別な存在 いかがでしたか?驚きの記録も多かったですね。当たり前ですがこの世界に我が子と全く同じ子はいません。性格、体型、柄、全てが特別で大切な個性。そんな特別を持った子が飼い主さんの元にやってきたのはきっと意味のあるご縁なのだと思います。ペットと寄り添い、かけがえのない愛猫・愛犬だけの特別をたくさん見つけてあげてくださいね♪ 関連ブログ ・ 冬に多いペットの病気。クリスマスにも要注意! ・ ワンちゃんにオススメ食材と注意したい食材 ・ ペットの健康診断!?受ける頻度や金額の目安はどれくらい? ・ 愛犬・愛猫との別れに立ち直れない時は ・【最新版】マイクロチップが鑑札に!変わりゆく畜犬登録方法をわかりやすく解説します ・ びっくり仰天!動物病院エピソード~生命の不思議編 ・ 愛が溢れる飼い主さん!動物病院での珍エピソード ...

大型犬もOK!お庭や車への乗降に最適な幅広ペットスロープ『ペットステップ ワイド』

アクティブに動くことが大好きなワンちゃんですが、実は猫ちゃんと異なり、階段などの上下運動は大の苦手…。日常的な昇り降りは足腰への負担が大きく、骨折や椎間板ヘルニアの危険を伴うため、シニア犬でなくてもペット用のステップやスロープを導入することをおすすめしています。ダックスフンドやコーギーなど、胴長短足の犬種の飼い主さんの場合は特に気をつけてあげてくださいね。今回皆さまにご紹介したいアイテムは、当店で不動の人気を誇る安定感バツグンの幅広ペットスロープ、『ペットステップ ワイド』です! 耐荷重70㎏の安定感! 耐荷重70㎏・横幅50.5㎝・全長181㎝と大型のスロープで、大型犬でも問題なくゆったりと使用することができます。縁側からお庭へ降りる際や、車への乗降など、アウトドアシーンで大活躍してくれますよ。スロープが長ければ長いほど傾斜が緩やかになり足腰への負担も軽減するので、大型犬に限らず、グリップの効かないシニア犬や高低差を怖がるワンちゃんにもおすすめです。 ステップの上部と底部にはそれぞれ滑り止めがいるので、さっと置くだけで簡単に設置が完了します。万が一のためび落下防止フックも付属しており、使いやすさと安全性をとことん追求して設計されているのです。ステップ表面にはアスファルトの感触に近いザラザラとした滑り止め加工が施されており、初めての使用でもワンちゃんが違和感なく昇り降りできるよう工夫されています。 折りたたんでカンタン収納♪ 大型のスロープですが、3つ折りに折り畳めばこのようにコンパクトに収納が可能です。かさばらず気軽に車内に積んでおけるのが嬉しいですよね。側面には持ち手がついており、女性でも楽々持ち運ぶことができます。持ち手横のストッパーで固定しておけば、移動中に勝手にステップが展開してしまうようなこともありません。頻繁に出し入れする際にも、ストレスなく安全に使用できるのは嬉しいですよね。 足を引きずってしまう子には『ペットステップワイド SupertraX』がおすすめ! 足を引きずってしまいがちな介護期のワンちゃんの場合、ステップ表面の滑り止めが柔らかなマット素材になった新商品、『ペットステップワイド SupertraX』をおすすめします。主に自動車の滑り止めマットとして使用されている”SupertraX”をペット業界に初めて採用した注目のアイテムで、滑り止め効果がアップしている上、柔らかな素材の働きで足を引きずっても肉球を傷つける心配がありません。滑り止めマットは取り外して砂を落としたり丸洗いをしたりすることが可能です。重たいステップ本体を持ち上げずにメンテナンスができるのは魅力的ですよね。もちろん、『ペットステップ ワイド』と同様3つ折りのコンパクト収納で、落下防止フックや固定ストッパーも搭載されています。 ワンちゃんとの生活をより豊かに♪ 健康なワンちゃんはついつい段差も元気に飛び降りてしまいがちですが、思いがけない事故や大きなケガの原因になってしまうかもしれません。早いうちからステップやスロープを導入し、生活に馴染ませておくことが大切です。ワンちゃんにとっても、自分の足で出入りできる場所が増えるのは嬉しいもの。おうちの中だけでなく、アウトドアでのスロープの導入もこの機会にぜひ検討してみてくださいね!ペットステップ ワイドの詳細はこちらペットステップワイド SupertraXの詳細はこちら ▼ この記事を書いたのは ▼

大型犬もOK!お庭や車への乗降に最適な幅広ペットスロープ『ペットステップ ワイド』

アクティブに動くことが大好きなワンちゃんですが、実は猫ちゃんと異なり、階段などの上下運動は大の苦手…。日常的な昇り降りは足腰への負担が大きく、骨折や椎間板ヘルニアの危険を伴うため、シニア犬でなくてもペット用のステップやスロープを導入することをおすすめしています。ダックスフンドやコーギーなど、胴長短足の犬種の飼い主さんの場合は特に気をつけてあげてくださいね。今回皆さまにご紹介したいアイテムは、当店で不動の人気を誇る安定感バツグンの幅広ペットスロープ、『ペットステップ ワイド』です! 耐荷重70㎏の安定感! 耐荷重70㎏・横幅50.5㎝・全長181㎝と大型のスロープで、大型犬でも問題なくゆったりと使用することができます。縁側からお庭へ降りる際や、車への乗降など、アウトドアシーンで大活躍してくれますよ。スロープが長ければ長いほど傾斜が緩やかになり足腰への負担も軽減するので、大型犬に限らず、グリップの効かないシニア犬や高低差を怖がるワンちゃんにもおすすめです。 ステップの上部と底部にはそれぞれ滑り止めがいるので、さっと置くだけで簡単に設置が完了します。万が一のためび落下防止フックも付属しており、使いやすさと安全性をとことん追求して設計されているのです。ステップ表面にはアスファルトの感触に近いザラザラとした滑り止め加工が施されており、初めての使用でもワンちゃんが違和感なく昇り降りできるよう工夫されています。 折りたたんでカンタン収納♪ 大型のスロープですが、3つ折りに折り畳めばこのようにコンパクトに収納が可能です。かさばらず気軽に車内に積んでおけるのが嬉しいですよね。側面には持ち手がついており、女性でも楽々持ち運ぶことができます。持ち手横のストッパーで固定しておけば、移動中に勝手にステップが展開してしまうようなこともありません。頻繁に出し入れする際にも、ストレスなく安全に使用できるのは嬉しいですよね。 足を引きずってしまう子には『ペットステップワイド SupertraX』がおすすめ! 足を引きずってしまいがちな介護期のワンちゃんの場合、ステップ表面の滑り止めが柔らかなマット素材になった新商品、『ペットステップワイド SupertraX』をおすすめします。主に自動車の滑り止めマットとして使用されている”SupertraX”をペット業界に初めて採用した注目のアイテムで、滑り止め効果がアップしている上、柔らかな素材の働きで足を引きずっても肉球を傷つける心配がありません。滑り止めマットは取り外して砂を落としたり丸洗いをしたりすることが可能です。重たいステップ本体を持ち上げずにメンテナンスができるのは魅力的ですよね。もちろん、『ペットステップ ワイド』と同様3つ折りのコンパクト収納で、落下防止フックや固定ストッパーも搭載されています。 ワンちゃんとの生活をより豊かに♪ 健康なワンちゃんはついつい段差も元気に飛び降りてしまいがちですが、思いがけない事故や大きなケガの原因になってしまうかもしれません。早いうちからステップやスロープを導入し、生活に馴染ませておくことが大切です。ワンちゃんにとっても、自分の足で出入りできる場所が増えるのは嬉しいもの。おうちの中だけでなく、アウトドアでのスロープの導入もこの機会にぜひ検討してみてくださいね!ペットステップ ワイドの詳細はこちらペットステップワイド SupertraXの詳細はこちら ▼ この記事を書いたのは ▼

盲導犬育成に携わる。パピーウォーカーになるための資格や役割とは?

目が不自由な方のサポートを行う盲導犬。 前回ブログ参照 実は知らない【盲導犬】のこと。デビュー前や引退後の生活とは? 彼らは盲導犬の素質があり、なおかつ遺伝的疾患を持っていない父、母犬のもと繁殖が行われ専門の施設で生まれてきます。とはいえ盲導犬になるまでずっと施設にいるわけではありません。子犬期はパピーウォーカーというボランティアさんの家庭で人間と暮らし、人への信頼や安心感を覚えていくのです。このパピーウォーカーは決してトレーニングのプロというわけではありませんが、盲導犬になる過程の中でとても重要な期間を任されます。今日はそんなパピーウォーカーについてご紹介していきます。 パピーウォーカーとは 盲導犬候補生は、生後2ヵ月で施設を出て親元を離れる事になります。パピーウォーカーはそんな子犬を迎え入れ、1歳頃までの約10ヵ月間、飼育を行うボランティアさんを指すのです。この10ヵ月での経験は、盲導犬になるためにとても重要な期間。人間との関わり方、褒められる事の喜び、様々な生活雑音、美味しい食事、楽しい遊び、たくさんのことをパピーウォーカーと一緒に経験することで人への信頼や安心感を覚えていくのです。その後実際に盲導犬となるにあたって、この期間に学習した経験が活かされていきます。パピーウォーカーは誰でもなれるというわけではなく、盲導犬協会が提示した条件すべてに合致していなければなりません。もちろん途中で投げ出すことは絶対にNG。家族全員で協力できる体制が必要です。詳細な条件はお住まい地区の盲導犬協会ホームページでご確認くださいね。 子犬を迎えるまでの流れ 先ずは盲導犬協会にパピーウォーカーとしての仮登録を行います。その後、協会スタッフとの面談を行い、双方同意が得られればパピーウォーカーとして本登録されることになります。とはいえ、登録してすぐに子犬がやってくるとは限りません。出産状況に合わせしばらく待機することもあるでしょう。基本的には子犬委託の約1ヵ月前に協会より連絡があります。そこで子犬を迎えるための詳細な説明や準備のレクチャーがあり、委託式を行ったあとおうちに盲導犬候補生をお迎えすることとなります。 10ヵ月の歩み 候補生である子犬を迎え入れたあとは、盲導犬協会のサポートのもと一般的な家庭での生活を送っていきます。この頃に経験した様々な物事や、学習した感情は盲導犬になるための大切な基盤となっていきます。お出かけもたくさん連れて行けるといいですね。盲導犬としてのトレーニングはパピーウォーカーとお別れしたあとに受けますので、この段階ではトイレや待て、座れ、など人間と生活する上で必要になる基本的なしつけを中心に行っていきます。盲導犬協会がしっかりフォローしてくれるので、大型犬トレーニングが初めてでも不安を感じる事はありません。この時期に大切なのは、何より人間との生活を楽しんでもらう事。安心や信頼、ポジティブな感情をたくさん持ってもらうことが重要です。 お別れの時 候補生が1歳になるとパピーウォーカーとはお別れし、盲導犬の訓練施設へ移動する事になります。別れはとても寂しくなるものですが、約10ヵ月育んだ絆やたくさんの愛情を持って次のステージへ進んでいくのです。過去に毎月ご家族そろって候補生の健康チェックにきてくださるパピーウォーカーさんとお会いしたことがあります。少しおてんばで、家族みんなから愛されのびのび育てられている、人間が大好きなワンちゃんです。最後の月、小学生のお子さんたちが目に涙をたくさんためながら「約束したから、ちゃんといってらっしゃいするって決めているんだ」と言っているのを聞き、もらい泣きした記憶があります。【命を育てる】ということ自体お子さんの責任感が芽生えると言われていますが、期限が決まっているとなると、よりいっそう1日1日を大切に過ごそうと感じるのかもしれませんね。 お別れのあとは…? お別れの後も一生会う事ができないというわけではありません。盲導犬協会が定めたタイミングで面会ができたり、盲導犬卒業後引き取れたりするケースもあります。ただ実際に盲導犬となれば引退は10歳前後、パピーウォーカーをしたときと生活環境が大きく変わっている方も多いかと思います。こちらは地区によって対応が異なることもありますので、お住まい地区の盲導犬協会に問い合わせてみてくださいね。たくさんの愛情を注いでもらった経験が、彼らを一回りも二回りも成長させた未来へと繋がっています。パピーウォーカーに簡単になれるものではありませんが、ご興味がある方は一度ご家族で相談してみてくださいね! 関連ブログ ・愛犬の気管虚脱、予防や治す方法はある? ・愛犬の認知症、自宅でできるケアや治療の方法とは? ・ ペットの健康診断!?受ける頻度や金額の目安はどれくらい? ・愛犬がシニア期になってしてあげられる事は?飼い主と老犬の付き合い方 ・【最新版】マイクロチップが鑑札に!変わりゆく畜犬登録方法をわかりやすく解説します ・大きな注射にびっくり!【皮下点滴】をご存知ですか? ・ 病院嫌いの愛犬、不安を取り除くためにできること ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。

盲導犬育成に携わる。パピーウォーカーになるための資格や役割とは?

目が不自由な方のサポートを行う盲導犬。 前回ブログ参照 実は知らない【盲導犬】のこと。デビュー前や引退後の生活とは? 彼らは盲導犬の素質があり、なおかつ遺伝的疾患を持っていない父、母犬のもと繁殖が行われ専門の施設で生まれてきます。とはいえ盲導犬になるまでずっと施設にいるわけではありません。子犬期はパピーウォーカーというボランティアさんの家庭で人間と暮らし、人への信頼や安心感を覚えていくのです。このパピーウォーカーは決してトレーニングのプロというわけではありませんが、盲導犬になる過程の中でとても重要な期間を任されます。今日はそんなパピーウォーカーについてご紹介していきます。 パピーウォーカーとは 盲導犬候補生は、生後2ヵ月で施設を出て親元を離れる事になります。パピーウォーカーはそんな子犬を迎え入れ、1歳頃までの約10ヵ月間、飼育を行うボランティアさんを指すのです。この10ヵ月での経験は、盲導犬になるためにとても重要な期間。人間との関わり方、褒められる事の喜び、様々な生活雑音、美味しい食事、楽しい遊び、たくさんのことをパピーウォーカーと一緒に経験することで人への信頼や安心感を覚えていくのです。その後実際に盲導犬となるにあたって、この期間に学習した経験が活かされていきます。パピーウォーカーは誰でもなれるというわけではなく、盲導犬協会が提示した条件すべてに合致していなければなりません。もちろん途中で投げ出すことは絶対にNG。家族全員で協力できる体制が必要です。詳細な条件はお住まい地区の盲導犬協会ホームページでご確認くださいね。 子犬を迎えるまでの流れ 先ずは盲導犬協会にパピーウォーカーとしての仮登録を行います。その後、協会スタッフとの面談を行い、双方同意が得られればパピーウォーカーとして本登録されることになります。とはいえ、登録してすぐに子犬がやってくるとは限りません。出産状況に合わせしばらく待機することもあるでしょう。基本的には子犬委託の約1ヵ月前に協会より連絡があります。そこで子犬を迎えるための詳細な説明や準備のレクチャーがあり、委託式を行ったあとおうちに盲導犬候補生をお迎えすることとなります。 10ヵ月の歩み 候補生である子犬を迎え入れたあとは、盲導犬協会のサポートのもと一般的な家庭での生活を送っていきます。この頃に経験した様々な物事や、学習した感情は盲導犬になるための大切な基盤となっていきます。お出かけもたくさん連れて行けるといいですね。盲導犬としてのトレーニングはパピーウォーカーとお別れしたあとに受けますので、この段階ではトイレや待て、座れ、など人間と生活する上で必要になる基本的なしつけを中心に行っていきます。盲導犬協会がしっかりフォローしてくれるので、大型犬トレーニングが初めてでも不安を感じる事はありません。この時期に大切なのは、何より人間との生活を楽しんでもらう事。安心や信頼、ポジティブな感情をたくさん持ってもらうことが重要です。 お別れの時 候補生が1歳になるとパピーウォーカーとはお別れし、盲導犬の訓練施設へ移動する事になります。別れはとても寂しくなるものですが、約10ヵ月育んだ絆やたくさんの愛情を持って次のステージへ進んでいくのです。過去に毎月ご家族そろって候補生の健康チェックにきてくださるパピーウォーカーさんとお会いしたことがあります。少しおてんばで、家族みんなから愛されのびのび育てられている、人間が大好きなワンちゃんです。最後の月、小学生のお子さんたちが目に涙をたくさんためながら「約束したから、ちゃんといってらっしゃいするって決めているんだ」と言っているのを聞き、もらい泣きした記憶があります。【命を育てる】ということ自体お子さんの責任感が芽生えると言われていますが、期限が決まっているとなると、よりいっそう1日1日を大切に過ごそうと感じるのかもしれませんね。 お別れのあとは…? お別れの後も一生会う事ができないというわけではありません。盲導犬協会が定めたタイミングで面会ができたり、盲導犬卒業後引き取れたりするケースもあります。ただ実際に盲導犬となれば引退は10歳前後、パピーウォーカーをしたときと生活環境が大きく変わっている方も多いかと思います。こちらは地区によって対応が異なることもありますので、お住まい地区の盲導犬協会に問い合わせてみてくださいね。たくさんの愛情を注いでもらった経験が、彼らを一回りも二回りも成長させた未来へと繋がっています。パピーウォーカーに簡単になれるものではありませんが、ご興味がある方は一度ご家族で相談してみてくださいね! 関連ブログ ・愛犬の気管虚脱、予防や治す方法はある? ・愛犬の認知症、自宅でできるケアや治療の方法とは? ・ ペットの健康診断!?受ける頻度や金額の目安はどれくらい? ・愛犬がシニア期になってしてあげられる事は?飼い主と老犬の付き合い方 ・【最新版】マイクロチップが鑑札に!変わりゆく畜犬登録方法をわかりやすく解説します ・大きな注射にびっくり!【皮下点滴】をご存知ですか? ・ 病院嫌いの愛犬、不安を取り除くためにできること ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。

実は知らない【盲導犬】のこと。デビュー前や引退後の生活とは?

街中や公共交通機関、飲食店、盲導犬を見かける機会は度々ありますよね。とても賢いというイメージはあるかもしれませんが、彼らが盲導犬としてデビューするまでどういった訓練を重ね、引退後はどのように生活していくかはあまり知られていません。中には「盲導犬は可哀想」という声もあります。でも彼らは子犬期から沢山の人間に触れ、愛情を知り、学び、そして誇りを持って盲導犬の仕事に就いています。今回はそんな盲導犬について少し掘り下げてみましょう。 盲導犬の歴史 第一次世界大戦後、ドイツで盲導犬を訓練する組織が作られました。日本で盲導犬が知られるようになったのは昭和13年、盲導犬を連れたアメリカ人旅行者が公演を行ったことがきっかけです。その後、ドイツで訓練された4頭の盲導犬が日本にやってきてくれます。この子たちは日本語で、かつ国内の交通事情に合わせ訓練を受けなおし失明軍人に寄贈されました。第二次世界大戦中に一度は立ち消えてしまった盲導犬育成ですが、やはりその必要性が大きかったため戦後に研究が開始され、1967年に日本盲導犬協会が発足しました。 盲導犬の一生 盲導犬になるワンちゃん達は専門の施設で繁殖、出産が行われ生後2ヵ月まで施設内で過ごします。この時期は母犬や兄弟犬と触れ合い、犬の社会化に必要な経験をしっかりと積む期間です。その後【パピーウォーカー】という盲導犬候補生を育てるボランティア家庭にうつり、たくさんの愛情を受け成長していきます。人間との生活、褒められる事の喜び、車や電車の音、いつもと違うお出かけ先、色々なことをボランティア家族と一緒に経験することで人間への信頼や安心を覚えていくのです。1歳になるとパピーウォーカーと離れ、訓練センターに入ります。ここで様々な訓練を受け、3つの試験をクリアしたワンちゃんだけが盲導犬となるのです。実際に盲導犬になれるのは全体の3~4割で、それ以外のワンちゃん達はキャリアチェンジといって他のお仕事に就く事も。デビューするのは2歳前後で10歳頃まで約8年間、目の不自由な方の手足となり生活のサポートを行います。10歳を迎えるとプロの判断の元、盲導犬としてのお仕事は引退することとなります。 もしも見かけたときは 街中では訓練中の盲導犬候補生や、お仕事中の現役ワンちゃんを見かける機会もあるかと思います。真面目に頑張っている光景を前にするとついつい「お利口だね」と声をかけたくなりますが、ここはぐっと我慢しましょう。彼らは自分の仕事を全うするために周囲の音や声、匂いにとても集中しています。仮に一人でお座りしていても、それは【マテ】のコマンドをかけられている状態。声をかけたり、不用意に物音を立てて気をそらしたりしてしまうとユーザーさんに危険が及ぶ可能性すらあります。信号や駅、ホームで困っていそう、危険、という場面に遭遇したときは、盲導犬に対してではなくユーザーの方に直接お声掛けをしてみてくださいね。特に信号は盲導犬が色を識別しているわけではなく、ユーザーさんが周囲の音で判断しています。赤ですよ、青になりましたよ、と声をかけるだけでも力になれる事があります。 引退後の生活 10歳を迎え、ハーネスを外したら盲導犬のお仕事は引退となります。その後は引退犬飼育を行うボランティア家庭で余生を過ごすか、環境が整った専門の施設で仲間たちと暮らします。パピーウォーカーを行った家庭が引退後引き取るケースもありますが、全ては盲導犬協会を経由し、条件が適合した場合のみ。ボランティア家庭もしくは施設で過ごすにしても、定期的な獣医師のチェックのもと、穏やかで自由な日々を送ることが約束されています。私自身、動物病院での勤務中パピーウォーカーさんが候補生を連れて来院されることや、現役の盲導犬がデイリーケアを受けにこられる場面に何回か遭遇しました。どの子も共通しているのは【人が大好き】ということ。そんな尊い気持ちを持ち、人のためにお仕事をしてくれる彼らには感謝しかありません。盲導犬協会のホームページには更に盲導犬について色々な事が紹介されていますのでご興味がある方はぜひ調べてみてくださいね! 関連ブログ ・愛犬の気管虚脱、予防や治す方法はある? ・愛犬の認知症、自宅でできるケアや治療の方法とは? ・ ペットの健康診断!?受ける頻度や金額の目安はどれくらい? ・愛犬がシニア期になってしてあげられる事は?飼い主と老犬の付き合い方 ・【最新版】マイクロチップが鑑札に!変わりゆく畜犬登録方法をわかりやすく解説します ・大きな注射にびっくり!【皮下点滴】をご存知ですか? ・ 病院嫌いの愛犬、不安を取り除くためにできること ・ リスクはある?ペットのMRIやCT検査について ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。

実は知らない【盲導犬】のこと。デビュー前や引退後の生活とは?

街中や公共交通機関、飲食店、盲導犬を見かける機会は度々ありますよね。とても賢いというイメージはあるかもしれませんが、彼らが盲導犬としてデビューするまでどういった訓練を重ね、引退後はどのように生活していくかはあまり知られていません。中には「盲導犬は可哀想」という声もあります。でも彼らは子犬期から沢山の人間に触れ、愛情を知り、学び、そして誇りを持って盲導犬の仕事に就いています。今回はそんな盲導犬について少し掘り下げてみましょう。 盲導犬の歴史 第一次世界大戦後、ドイツで盲導犬を訓練する組織が作られました。日本で盲導犬が知られるようになったのは昭和13年、盲導犬を連れたアメリカ人旅行者が公演を行ったことがきっかけです。その後、ドイツで訓練された4頭の盲導犬が日本にやってきてくれます。この子たちは日本語で、かつ国内の交通事情に合わせ訓練を受けなおし失明軍人に寄贈されました。第二次世界大戦中に一度は立ち消えてしまった盲導犬育成ですが、やはりその必要性が大きかったため戦後に研究が開始され、1967年に日本盲導犬協会が発足しました。 盲導犬の一生 盲導犬になるワンちゃん達は専門の施設で繁殖、出産が行われ生後2ヵ月まで施設内で過ごします。この時期は母犬や兄弟犬と触れ合い、犬の社会化に必要な経験をしっかりと積む期間です。その後【パピーウォーカー】という盲導犬候補生を育てるボランティア家庭にうつり、たくさんの愛情を受け成長していきます。人間との生活、褒められる事の喜び、車や電車の音、いつもと違うお出かけ先、色々なことをボランティア家族と一緒に経験することで人間への信頼や安心を覚えていくのです。1歳になるとパピーウォーカーと離れ、訓練センターに入ります。ここで様々な訓練を受け、3つの試験をクリアしたワンちゃんだけが盲導犬となるのです。実際に盲導犬になれるのは全体の3~4割で、それ以外のワンちゃん達はキャリアチェンジといって他のお仕事に就く事も。デビューするのは2歳前後で10歳頃まで約8年間、目の不自由な方の手足となり生活のサポートを行います。10歳を迎えるとプロの判断の元、盲導犬としてのお仕事は引退することとなります。 もしも見かけたときは 街中では訓練中の盲導犬候補生や、お仕事中の現役ワンちゃんを見かける機会もあるかと思います。真面目に頑張っている光景を前にするとついつい「お利口だね」と声をかけたくなりますが、ここはぐっと我慢しましょう。彼らは自分の仕事を全うするために周囲の音や声、匂いにとても集中しています。仮に一人でお座りしていても、それは【マテ】のコマンドをかけられている状態。声をかけたり、不用意に物音を立てて気をそらしたりしてしまうとユーザーさんに危険が及ぶ可能性すらあります。信号や駅、ホームで困っていそう、危険、という場面に遭遇したときは、盲導犬に対してではなくユーザーの方に直接お声掛けをしてみてくださいね。特に信号は盲導犬が色を識別しているわけではなく、ユーザーさんが周囲の音で判断しています。赤ですよ、青になりましたよ、と声をかけるだけでも力になれる事があります。 引退後の生活 10歳を迎え、ハーネスを外したら盲導犬のお仕事は引退となります。その後は引退犬飼育を行うボランティア家庭で余生を過ごすか、環境が整った専門の施設で仲間たちと暮らします。パピーウォーカーを行った家庭が引退後引き取るケースもありますが、全ては盲導犬協会を経由し、条件が適合した場合のみ。ボランティア家庭もしくは施設で過ごすにしても、定期的な獣医師のチェックのもと、穏やかで自由な日々を送ることが約束されています。私自身、動物病院での勤務中パピーウォーカーさんが候補生を連れて来院されることや、現役の盲導犬がデイリーケアを受けにこられる場面に何回か遭遇しました。どの子も共通しているのは【人が大好き】ということ。そんな尊い気持ちを持ち、人のためにお仕事をしてくれる彼らには感謝しかありません。盲導犬協会のホームページには更に盲導犬について色々な事が紹介されていますのでご興味がある方はぜひ調べてみてくださいね! 関連ブログ ・愛犬の気管虚脱、予防や治す方法はある? ・愛犬の認知症、自宅でできるケアや治療の方法とは? ・ ペットの健康診断!?受ける頻度や金額の目安はどれくらい? ・愛犬がシニア期になってしてあげられる事は?飼い主と老犬の付き合い方 ・【最新版】マイクロチップが鑑札に!変わりゆく畜犬登録方法をわかりやすく解説します ・大きな注射にびっくり!【皮下点滴】をご存知ですか? ・ 病院嫌いの愛犬、不安を取り除くためにできること ・ リスクはある?ペットのMRIやCT検査について ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。

ペットの健康診断!?受ける頻度や金額の目安はどれくらい?

自治体や会社から送られてくる健康診断のお知らせ。年に1回受けている方も多いのではないでしょうか?でもペット達は飼い主さんが動物病院に足を運ばない限り健康診断の機会はありません。人間の数倍も早く年齢を重ねていくペット達。まだ若いように感じる5歳でも人間齢に換算すれば30~40歳前後にあたります。健康寿命をのばすためにも、ぜひとも健康診断の習慣をつけておきましょう! ペット健康診断の頻度 健康診断は1歳以降を目安に年1回の頻度で受けるとベストです。1歳でも人間齢にすれば20歳、成人を超えてきますので早すぎるという事はありません。また7歳以降のシニア期はできれば年2回が理想的です。心臓や腎臓など持病が出てきた時は、かかりつけの獣医師の指示に従って検査を受けましょう。健康診断を受けるタイミングは、春の予防時期にフィラリア検査と合わせて受けると採血も1度で済み、ワンちゃん達の負担も軽減できるためオススメです。反対に猫ちゃん達は、春時期ですと待合室にたくさんのワンちゃんがいて怯えてしまう事もありますので、秋から冬時期に受けるといいかもしれませんね。 健診って一体なにをするの? 人間では身体測定の他、採血、視力、聴力など様々な検査を受けますがペット達の健康診断メニューは少し違います。まず麻酔が必要になる胃カメラやMRI,CT検査は基本的にありません。ではここで検査メニューを簡単にご紹介します。■診察体重や体温測定の他、聴診を行い心雑音がないかのチェックが行われます。目や耳、皮膚、関節、目で見て異常がないか、手で触って痛みがないかなど外見上わかることを獣医師が確認するのが診察です。日常生活で気になっている事や心配なことがあるときはこの時に相談してくださいね。■便検査腸内細菌の様子や寄生虫の有無を確認します。病院から指示があれば自宅から出来るだけ新鮮な便を持参しましょう。ビニールやプラスチックなど水分を吸収しない容器にいれて持参すると検査を行うことが可能です。■尿検査基本的には人間の尿検査と同様です。鮮血や結晶がないかの確認、ph値が正常かなどをチェックします。尿糖や比重の数値によって糖尿病や腎不全が見つかることも。■血液検査一般的には腎臓や肝臓、血糖値、中性脂肪などが測定項目に含まれていて、病気の早期発見に役立ちます。年齢や持病の有無に合わせ、心臓や膵炎の検査項目が追加されることも。■エコーお腹の中の様子を確認します。エコー検査でわかることは多く、各臓器に腫瘍がないか、異変が起きていないかを総合的に見る事ができます。心臓の病気がある場合、心臓のエコーを見る事もありますが、こちらは専門医でなければできないため行っていない病院の方が多いかもしれませんね。■レントゲン関節の異常がないか、各臓器の大きさが正常か、異物がないかなどを確認します。撮影時の被爆を気にされる方もいらっしゃいますが、撮影時の放射線はごく少量で健康に問題はありませんのでご安心くださいね。 ペット健康診断、金額の目安は? 健康診断にかかる費用は検査のメニューによって大きく変わってきます。診察と血液検査のみであれば1万5千円~2万円程。上記のメニューを全て行うということであれば3万5千円~5万円程と考えておきましょう。原則、健康診断にペット保険は使用できません。しかし健康診断の割引キャンペーンを行っている病院も多いので、ぜひかかりつけの動物病院に確認してみてくださいね。 年齢に合わせて内容はカスタムしよう 検査の内容はカスタムできます。とはいえ、健康診断セットとしてメニューを決めて行っている病院もあれば、飼い主さんから希望があったもののみを行う病院もあります。飼い主さんの中にも、どの検査が必要なのか分からない方も多いかと思います。そこで、予約制であるか否かに関わらず、健康診断前に一度お電話で問い合わせすることをお勧めします。なかには便や尿の持参が必要な事や、血液検査のため絶食をお願いされることもあります。当日はペット達が緊張し、結果が出るまでは飼い主さんが心配するかと思います。もし何か異常が見つかっても、その病気は健康診断を受けなければ気が付くことすらできなかったものです。見つけることができたことをラッキーと考え、切り替えて治療をスタートしてくださいね。 関連ブログ ・愛犬の気管虚脱、予防や治す方法はある? ・愛犬の認知症、自宅でできるケアや治療の方法とは? ・涼しくなっても要注意!もしも愛犬がマムシに咬まれてしまったら ・愛犬がシニア期になってしてあげられる事は?飼い主と老犬の付き合い方 ・【最新版】マイクロチップが鑑札に!変わりゆく畜犬登録方法をわかりやすく解説します ・大きな注射にびっくり!【皮下点滴】をご存知ですか? ・ 病院嫌いの愛犬、不安を取り除くためにできること ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。

ペットの健康診断!?受ける頻度や金額の目安はどれくらい?

自治体や会社から送られてくる健康診断のお知らせ。年に1回受けている方も多いのではないでしょうか?でもペット達は飼い主さんが動物病院に足を運ばない限り健康診断の機会はありません。人間の数倍も早く年齢を重ねていくペット達。まだ若いように感じる5歳でも人間齢に換算すれば30~40歳前後にあたります。健康寿命をのばすためにも、ぜひとも健康診断の習慣をつけておきましょう! ペット健康診断の頻度 健康診断は1歳以降を目安に年1回の頻度で受けるとベストです。1歳でも人間齢にすれば20歳、成人を超えてきますので早すぎるという事はありません。また7歳以降のシニア期はできれば年2回が理想的です。心臓や腎臓など持病が出てきた時は、かかりつけの獣医師の指示に従って検査を受けましょう。健康診断を受けるタイミングは、春の予防時期にフィラリア検査と合わせて受けると採血も1度で済み、ワンちゃん達の負担も軽減できるためオススメです。反対に猫ちゃん達は、春時期ですと待合室にたくさんのワンちゃんがいて怯えてしまう事もありますので、秋から冬時期に受けるといいかもしれませんね。 健診って一体なにをするの? 人間では身体測定の他、採血、視力、聴力など様々な検査を受けますがペット達の健康診断メニューは少し違います。まず麻酔が必要になる胃カメラやMRI,CT検査は基本的にありません。ではここで検査メニューを簡単にご紹介します。■診察体重や体温測定の他、聴診を行い心雑音がないかのチェックが行われます。目や耳、皮膚、関節、目で見て異常がないか、手で触って痛みがないかなど外見上わかることを獣医師が確認するのが診察です。日常生活で気になっている事や心配なことがあるときはこの時に相談してくださいね。■便検査腸内細菌の様子や寄生虫の有無を確認します。病院から指示があれば自宅から出来るだけ新鮮な便を持参しましょう。ビニールやプラスチックなど水分を吸収しない容器にいれて持参すると検査を行うことが可能です。■尿検査基本的には人間の尿検査と同様です。鮮血や結晶がないかの確認、ph値が正常かなどをチェックします。尿糖や比重の数値によって糖尿病や腎不全が見つかることも。■血液検査一般的には腎臓や肝臓、血糖値、中性脂肪などが測定項目に含まれていて、病気の早期発見に役立ちます。年齢や持病の有無に合わせ、心臓や膵炎の検査項目が追加されることも。■エコーお腹の中の様子を確認します。エコー検査でわかることは多く、各臓器に腫瘍がないか、異変が起きていないかを総合的に見る事ができます。心臓の病気がある場合、心臓のエコーを見る事もありますが、こちらは専門医でなければできないため行っていない病院の方が多いかもしれませんね。■レントゲン関節の異常がないか、各臓器の大きさが正常か、異物がないかなどを確認します。撮影時の被爆を気にされる方もいらっしゃいますが、撮影時の放射線はごく少量で健康に問題はありませんのでご安心くださいね。 ペット健康診断、金額の目安は? 健康診断にかかる費用は検査のメニューによって大きく変わってきます。診察と血液検査のみであれば1万5千円~2万円程。上記のメニューを全て行うということであれば3万5千円~5万円程と考えておきましょう。原則、健康診断にペット保険は使用できません。しかし健康診断の割引キャンペーンを行っている病院も多いので、ぜひかかりつけの動物病院に確認してみてくださいね。 年齢に合わせて内容はカスタムしよう 検査の内容はカスタムできます。とはいえ、健康診断セットとしてメニューを決めて行っている病院もあれば、飼い主さんから希望があったもののみを行う病院もあります。飼い主さんの中にも、どの検査が必要なのか分からない方も多いかと思います。そこで、予約制であるか否かに関わらず、健康診断前に一度お電話で問い合わせすることをお勧めします。なかには便や尿の持参が必要な事や、血液検査のため絶食をお願いされることもあります。当日はペット達が緊張し、結果が出るまでは飼い主さんが心配するかと思います。もし何か異常が見つかっても、その病気は健康診断を受けなければ気が付くことすらできなかったものです。見つけることができたことをラッキーと考え、切り替えて治療をスタートしてくださいね。 関連ブログ ・愛犬の気管虚脱、予防や治す方法はある? ・愛犬の認知症、自宅でできるケアや治療の方法とは? ・涼しくなっても要注意!もしも愛犬がマムシに咬まれてしまったら ・愛犬がシニア期になってしてあげられる事は?飼い主と老犬の付き合い方 ・【最新版】マイクロチップが鑑札に!変わりゆく畜犬登録方法をわかりやすく解説します ・大きな注射にびっくり!【皮下点滴】をご存知ですか? ・ 病院嫌いの愛犬、不安を取り除くためにできること ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。

病院嫌いの愛犬、不安を取り除くためにできること

定期的な予防注射や健康診断、シニア期に入ると持病が出てきてお薬や検査で動物病院へ通院される方も増えてきますよね。そんな時ちょっぴり困ってしまうのが愛犬の病院嫌い。鳴いてしまったり凶暴になってしまったり、ワンちゃんによってストレスの出方は様々ですが、通院しないわけにもいかずどうしたものかと悩んでしまうこともあるかもしれません。私たちスタッフは悲しいことに嫌われてしまうことの方が多いのですが…やはりできることならストレスなく病院に来てくれると嬉しいなと思います。そこで今回は、ワンちゃんが病院に苦手意識を持ってしまう理由やその対策方法についてご紹介していきます。 病院嫌いのサインとは 元気よく動物病院へ入り、ご機嫌でスタッフに近づくワンちゃんの方が少ないのですが、特に病院が苦手なワンちゃんには以下のようなサインが見られます。・硬直・震え・鳴き続ける・噛みつく・粗相する病院前で硬直し、頑なに中に入ることを嫌がるワンちゃんと、なんとかして連れて行こうとする飼い主さんの格闘劇は、ほぼ毎日お見かけする光景です!鳴き続けたり噛みつくようになってしまうのは緊張や恐怖、興奮など動物病院へ来たことで様々な感情がワンちゃんに襲い掛かっている証拠でもあります。そんな時は、叱らずに受け止めてあげてくださいね。病院や周囲に迷惑がられるのでは…と焦る方もいらっしゃいますが、動物病院ではごく日常的な事ですので気にしなくて大丈夫です。 病院が苦手な理由とは 動物病院に苦手意識を持つ理由は様々ですが、多くは過去の経験が引き金になっています。手術を受けた、ペットホテルで預けられたことがある、予防接種をした、採血をされた、など痛かったり怖かったりしたネガティブな経験が病院そのものへの苦手意識に繋がっているのかもしれません。もちろん元々の性格も関係しており初診の段階から警戒心を強く抱くワンちゃんもいます。愛犬の様子をよく観察し、上手に対応してあげたいですね。 すぐにできるストレス対策 既に恐怖心を抱いている場合でもいくつか事前に対策しておくことでワンちゃんのストレスを減らしてあげることができます。まずは出発前。準備でバタつく飼い主さんを見てワンちゃんは病院だ!とすぐに気が付いてしまいます。この段階から緊張が始まってしまうと、病院に着くころにはパニックに近い状態になってしまっていることも。準備は事前に済ませておき、出発までワンちゃんには気が付かれないようにしておきましょう。また病院を受診する時間帯も重要です。病院によって混み合う時間帯、空いている時間帯が存在します。沢山の動物の鳴き声がする中で長時間待たなければいけなくなると、ワンちゃんにかかるストレスもグッと増えてしまいますよね。予約制ではなくても事前に空いている時間帯を電話で確認しておくとベストです。病院に着いたら受付を済ませ、お外で待つのもいいですね。トイレ出し程度にお散歩すると少しリラックスできるかもしれません。 困ったときはスタッフへ相談しよう 動物病院が苦手なペットに向け、各病院で様々な対応を取っています。待合室の雰囲気が不得意であれば、順番が来るまで中の静かな部屋で預かってくれる事もありますし、車や外でギリギリまで待機し診察が回ってきたら電話で知らせてくれる病院も。遠慮せず是非スタッフに相談してみてくださいね。また普段から動物病院に慣れておくことも、苦手意識を克服するポイントになります。お散歩ついでに寄ってみる、スタッフからおやつをあげてもらうなど、病院に行っても『嫌なことがなかった』『楽しかった』と新しい記憶を作ってあげると、ワンちゃんの気持ちにも変化が見られるかもしれません。完全に克服することは無理でも、少しづつ慣れてくれるよう無理のない範囲でチャレンジしてみましょう♪ 関連ブログ ・愛犬の気管虚脱、予防や治す方法はある? ・愛犬の認知症、自宅でできるケアや治療の方法とは? ・涼しくなっても要注意!もしも愛犬がマムシに咬まれてしまったら ・愛犬がシニア期になってしてあげられる事は?飼い主と老犬の付き合い方 ・【最新版】マイクロチップが鑑札に!変わりゆく畜犬登録方法をわかりやすく解説します ・大きな注射にびっくり!【皮下点滴】をご存知ですか? ・探してた!愛犬が噛んでも壊れない、究極の耐噛みベッドはこれ! ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。

病院嫌いの愛犬、不安を取り除くためにできること

定期的な予防注射や健康診断、シニア期に入ると持病が出てきてお薬や検査で動物病院へ通院される方も増えてきますよね。そんな時ちょっぴり困ってしまうのが愛犬の病院嫌い。鳴いてしまったり凶暴になってしまったり、ワンちゃんによってストレスの出方は様々ですが、通院しないわけにもいかずどうしたものかと悩んでしまうこともあるかもしれません。私たちスタッフは悲しいことに嫌われてしまうことの方が多いのですが…やはりできることならストレスなく病院に来てくれると嬉しいなと思います。そこで今回は、ワンちゃんが病院に苦手意識を持ってしまう理由やその対策方法についてご紹介していきます。 病院嫌いのサインとは 元気よく動物病院へ入り、ご機嫌でスタッフに近づくワンちゃんの方が少ないのですが、特に病院が苦手なワンちゃんには以下のようなサインが見られます。・硬直・震え・鳴き続ける・噛みつく・粗相する病院前で硬直し、頑なに中に入ることを嫌がるワンちゃんと、なんとかして連れて行こうとする飼い主さんの格闘劇は、ほぼ毎日お見かけする光景です!鳴き続けたり噛みつくようになってしまうのは緊張や恐怖、興奮など動物病院へ来たことで様々な感情がワンちゃんに襲い掛かっている証拠でもあります。そんな時は、叱らずに受け止めてあげてくださいね。病院や周囲に迷惑がられるのでは…と焦る方もいらっしゃいますが、動物病院ではごく日常的な事ですので気にしなくて大丈夫です。 病院が苦手な理由とは 動物病院に苦手意識を持つ理由は様々ですが、多くは過去の経験が引き金になっています。手術を受けた、ペットホテルで預けられたことがある、予防接種をした、採血をされた、など痛かったり怖かったりしたネガティブな経験が病院そのものへの苦手意識に繋がっているのかもしれません。もちろん元々の性格も関係しており初診の段階から警戒心を強く抱くワンちゃんもいます。愛犬の様子をよく観察し、上手に対応してあげたいですね。 すぐにできるストレス対策 既に恐怖心を抱いている場合でもいくつか事前に対策しておくことでワンちゃんのストレスを減らしてあげることができます。まずは出発前。準備でバタつく飼い主さんを見てワンちゃんは病院だ!とすぐに気が付いてしまいます。この段階から緊張が始まってしまうと、病院に着くころにはパニックに近い状態になってしまっていることも。準備は事前に済ませておき、出発までワンちゃんには気が付かれないようにしておきましょう。また病院を受診する時間帯も重要です。病院によって混み合う時間帯、空いている時間帯が存在します。沢山の動物の鳴き声がする中で長時間待たなければいけなくなると、ワンちゃんにかかるストレスもグッと増えてしまいますよね。予約制ではなくても事前に空いている時間帯を電話で確認しておくとベストです。病院に着いたら受付を済ませ、お外で待つのもいいですね。トイレ出し程度にお散歩すると少しリラックスできるかもしれません。 困ったときはスタッフへ相談しよう 動物病院が苦手なペットに向け、各病院で様々な対応を取っています。待合室の雰囲気が不得意であれば、順番が来るまで中の静かな部屋で預かってくれる事もありますし、車や外でギリギリまで待機し診察が回ってきたら電話で知らせてくれる病院も。遠慮せず是非スタッフに相談してみてくださいね。また普段から動物病院に慣れておくことも、苦手意識を克服するポイントになります。お散歩ついでに寄ってみる、スタッフからおやつをあげてもらうなど、病院に行っても『嫌なことがなかった』『楽しかった』と新しい記憶を作ってあげると、ワンちゃんの気持ちにも変化が見られるかもしれません。完全に克服することは無理でも、少しづつ慣れてくれるよう無理のない範囲でチャレンジしてみましょう♪ 関連ブログ ・愛犬の気管虚脱、予防や治す方法はある? ・愛犬の認知症、自宅でできるケアや治療の方法とは? ・涼しくなっても要注意!もしも愛犬がマムシに咬まれてしまったら ・愛犬がシニア期になってしてあげられる事は?飼い主と老犬の付き合い方 ・【最新版】マイクロチップが鑑札に!変わりゆく畜犬登録方法をわかりやすく解説します ・大きな注射にびっくり!【皮下点滴】をご存知ですか? ・探してた!愛犬が噛んでも壊れない、究極の耐噛みベッドはこれ! ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。

『コーギーSTYLE Vol.46』にペットケンネル・ファーストクラスが掲載されました。

『コーギーSTYLE Vol.46』コーギーと家・私とコギIMARUさん&バルー・愛犬と暮らす夢のマイホームハウスメーカーと建てる・今以上の生活向上!コギ暮らしのための快適グッズ・心地よい環境作りのためのレッスンクレートは安全地帯 引用:オンライン書店のFujisan-(公式) ご紹介いただいた商品はこちら ▲9サイズから選べるクレート『ペットケンネル・ファーストクラス』 OFTが取り扱うハードキャリー『ペットケンネル・ファーストクラス』は、独自で商品企画を行い、安全性や機能性、デザインなど細部にまでこだわって開発されました。豊富なサイズ展開で、小型犬やエキゾチックアニマルまでの小動物から超大型犬まで対応。必ず愛犬、愛猫に合ったクレートが見つかります。また、IATA(国際空輸送協会)の安全基準もクリア!頑丈なので、中のいる大切なペットを守ります。クレートは、ペット達にとって誰にも邪魔されないプライベートルームにもなります。普段からハウス代わりとして使用して慣らしておく事で、いざ災害時にも役立ちます。お留守番など少し不安な場面でも安心できる場所として重要な役割を果たしてくれるのもポイントです。 おしゃれなペットワゴンも抽選で! コーギースタイルを購読いただいた方、抽選で1名様にアウトドアにぴったり!オシャレなペットワゴン『ibiyayaアウドドア ペットワゴン(サンドベージュ)』をプレゼント♪ぜひ雑誌についている応募用封筒で送って、ゲットしてくださいね。ibiyayaアウドドア ペットワゴンの耐荷重は50㎏。大型犬や数匹のワンちゃんを一緒に乗せて移動することが可能です。また取り外し可能のルーフは、強い日差しからペット達を守ります。ワンちゃん達が走り回る時間帯も、キャンプ用品を運んだり、荷物置き場としても多目的にご使用できるのは嬉しいですよね。ペットケンネル・ファーストクラスの詳細はこちらibiyayaアウドドア ペットワゴンの詳細はこちら

『コーギーSTYLE Vol.46』にペットケンネル・ファーストクラスが掲載されました。

『コーギーSTYLE Vol.46』コーギーと家・私とコギIMARUさん&バルー・愛犬と暮らす夢のマイホームハウスメーカーと建てる・今以上の生活向上!コギ暮らしのための快適グッズ・心地よい環境作りのためのレッスンクレートは安全地帯 引用:オンライン書店のFujisan-(公式) ご紹介いただいた商品はこちら ▲9サイズから選べるクレート『ペットケンネル・ファーストクラス』 OFTが取り扱うハードキャリー『ペットケンネル・ファーストクラス』は、独自で商品企画を行い、安全性や機能性、デザインなど細部にまでこだわって開発されました。豊富なサイズ展開で、小型犬やエキゾチックアニマルまでの小動物から超大型犬まで対応。必ず愛犬、愛猫に合ったクレートが見つかります。また、IATA(国際空輸送協会)の安全基準もクリア!頑丈なので、中のいる大切なペットを守ります。クレートは、ペット達にとって誰にも邪魔されないプライベートルームにもなります。普段からハウス代わりとして使用して慣らしておく事で、いざ災害時にも役立ちます。お留守番など少し不安な場面でも安心できる場所として重要な役割を果たしてくれるのもポイントです。 おしゃれなペットワゴンも抽選で! コーギースタイルを購読いただいた方、抽選で1名様にアウトドアにぴったり!オシャレなペットワゴン『ibiyayaアウドドア ペットワゴン(サンドベージュ)』をプレゼント♪ぜひ雑誌についている応募用封筒で送って、ゲットしてくださいね。ibiyayaアウドドア ペットワゴンの耐荷重は50㎏。大型犬や数匹のワンちゃんを一緒に乗せて移動することが可能です。また取り外し可能のルーフは、強い日差しからペット達を守ります。ワンちゃん達が走り回る時間帯も、キャンプ用品を運んだり、荷物置き場としても多目的にご使用できるのは嬉しいですよね。ペットケンネル・ファーストクラスの詳細はこちらibiyayaアウドドア ペットワゴンの詳細はこちら

涼しくなっても要注意!もしも愛犬がマムシに咬まれてしまったら

夏時期になると愛犬がマムシに咬まれた!なんて話を耳にするようになります。自然が多い場所には強い毒性をもつ動物も生息しており、普段は無縁な場所で生活していても帰省や旅行先で遭遇してしまうこともあります。SNSやネットニュースでマムシに咬まれ顔がパンパンに腫れあがったワンちゃんの写真を見たことがある方もいるのではないでしょうか?私自身は都内の動物病院で勤務しているのであまり多くは目にしませんが、それでも帰省先で咬まれ、緊急でかかった動物病院から帰宅後の治療を引継ぐといった経験が何回かあります。そこで今回はもしワンちゃんがマムシに咬まれてしまった時の対処法についてまとめてみました。 マムシとは一体!? 毒蛇は夏が危険!というのはご存知かもしれませんが、マムシは初夏から秋にかけて活発に行動する生き物です。少し涼しくなったからといって油断は大敵で、秋口でも遭遇してしまう可能性は十分あります。生息場所は日本全土、そしてその毒性はハブの数倍にも及ぶとされていてます。本来は大人しい性格なですが、外部から攻撃されたと認識すると一変して反撃体制に入りとても危険です。水田や川沿い、池のそばなど水と自然が融合している場所が危険区域となり、草むらに潜んでいることが特に多いので、咬まれるまで存在に気が付けないことも。 犬はマムシの毒に耐性がある? 人間はマムシに咬まれると死に及ぶ可能性もありますが、ワンちゃん達はどうでしょうか?基本的にワンちゃんは人間比べてマムシの毒に耐性があると言われています。その原因ははっきりしていませんが、体温が38度台と高いことがマムシの毒性を抑える働きをしているのではないかという説もあります。とはいえ、これは咬まれた時点で速やか、かつ的確な処置を受けた場合です。放置すればもちろん死に至る可能性がありますし、すぐに動物病院を受診したとしても入院や点滴、時には輸血など大掛かりな処置が必要になることも。決してマムシに咬まれても耐性があるから大丈夫ということではありませんので注意しましょう。 咬まれたときの症状は? ▲蛇等に咬まれた場合、2ヶ所に針で刺されたような傷痕があるのが一般的です。(3~4つの例もあり) ワンちゃん達がマムシに咬まれる場所は顔、または足先であることがほとんどです。草むらを移動している時や、顔を茂みの中にいれた時にマムシを刺激して咬まれてしまうためです。咬まれた箇所はマムシの牙が刺さるため、二か所出血するような穴が開きます。咬まれた瞬間、そしてその後も強い痛みを感じますので動けなくなる、元気がなくなる、鳴き叫ぶ、といったこともあるでしょう。過去にはあまりの痛みでパニックになり、救出しようとした飼い主さんに咬みついてしまったというワンちゃんもいたほどです。放置してしまうと傷は悪化していき、皮膚や筋肉が壊死してしまいます。また症状が進行すると重度の腎不全など命に関わる状態になることにもつながります。 応急処置として、してあげたい事 もし愛犬がマムシに咬まれてしまったときは、とにかく早急に動物病院を受診してください。受診までにできることは、毒の回りを少しでも遅らせるようできるだけ動かさないこと、そして傷口を清潔な水で流すことがポイントです。よく耳にする『毒を吸う』『絞り出す』などの処置は、ワンちゃんの場合は逆効果になることも。傷をむやみに触ってしまうと、かえって悪化させてしまうこともあるので要注意です。痛みも強いので、あまり刺激せず処置は病院スタッフに任せましょう。 マムシ対策として事前に準備すること ▲マムシ、ノミ・ダニ対策にも便利!オーエフティー『ポータブルポップアップベッド』 基本的な事ですが、草むらや茂みに近づかせないことが最善策です。アウトドアに連れて行くときも、視界の良い場所で必ず飼い主さんと一緒に行動させましょう。暗くなってからバーベキューやキャンプをする時は、一層注意が必要です。そして旅行や帰省される場合には、近くにある動物病院を事前に見つけてきましょう。特に長期休暇中には、動物病院も休みである可能性があるので、何軒かピックアップしておき、緊急時にすぐ電話ができるよう番号を控えておきましょう。万が一咬まれてしまい治療を受けたときは、帰宅後かかりつけに引き継いでもらい治療を継続しなくてはならないケースもあります。使用した薬剤や行った治療を簡単にメモにしてもらい、かかりつけに渡してくださいね。痛がる愛犬に驚いてしまうかもしれませんが、マムシに咬まれてしまった時は、時間との勝負です。いざという時にできるだけ冷静に動けるよう、対処法を知っておくのは大切です。 関連ブログ 愛犬の気管虚脱、予防や治す方法はある? 犬のかかりやすい病気vol.1~外耳炎 シニア期からの運動!飼い主ができるサポートと注意点は? 愛犬がシニア期になってしてあげられる事は?飼い主と老犬の付き合い方 犬のかかりやすい病気vol.2~下痢 大きな注射にびっくり!【皮下点滴】をご存知ですか? 探してた!愛犬が噛んでも壊れない、究極の耐噛みベッドはこれ! ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。

涼しくなっても要注意!もしも愛犬がマムシに咬まれてしまったら

夏時期になると愛犬がマムシに咬まれた!なんて話を耳にするようになります。自然が多い場所には強い毒性をもつ動物も生息しており、普段は無縁な場所で生活していても帰省や旅行先で遭遇してしまうこともあります。SNSやネットニュースでマムシに咬まれ顔がパンパンに腫れあがったワンちゃんの写真を見たことがある方もいるのではないでしょうか?私自身は都内の動物病院で勤務しているのであまり多くは目にしませんが、それでも帰省先で咬まれ、緊急でかかった動物病院から帰宅後の治療を引継ぐといった経験が何回かあります。そこで今回はもしワンちゃんがマムシに咬まれてしまった時の対処法についてまとめてみました。 マムシとは一体!? 毒蛇は夏が危険!というのはご存知かもしれませんが、マムシは初夏から秋にかけて活発に行動する生き物です。少し涼しくなったからといって油断は大敵で、秋口でも遭遇してしまう可能性は十分あります。生息場所は日本全土、そしてその毒性はハブの数倍にも及ぶとされていてます。本来は大人しい性格なですが、外部から攻撃されたと認識すると一変して反撃体制に入りとても危険です。水田や川沿い、池のそばなど水と自然が融合している場所が危険区域となり、草むらに潜んでいることが特に多いので、咬まれるまで存在に気が付けないことも。 犬はマムシの毒に耐性がある? 人間はマムシに咬まれると死に及ぶ可能性もありますが、ワンちゃん達はどうでしょうか?基本的にワンちゃんは人間比べてマムシの毒に耐性があると言われています。その原因ははっきりしていませんが、体温が38度台と高いことがマムシの毒性を抑える働きをしているのではないかという説もあります。とはいえ、これは咬まれた時点で速やか、かつ的確な処置を受けた場合です。放置すればもちろん死に至る可能性がありますし、すぐに動物病院を受診したとしても入院や点滴、時には輸血など大掛かりな処置が必要になることも。決してマムシに咬まれても耐性があるから大丈夫ということではありませんので注意しましょう。 咬まれたときの症状は? ▲蛇等に咬まれた場合、2ヶ所に針で刺されたような傷痕があるのが一般的です。(3~4つの例もあり) ワンちゃん達がマムシに咬まれる場所は顔、または足先であることがほとんどです。草むらを移動している時や、顔を茂みの中にいれた時にマムシを刺激して咬まれてしまうためです。咬まれた箇所はマムシの牙が刺さるため、二か所出血するような穴が開きます。咬まれた瞬間、そしてその後も強い痛みを感じますので動けなくなる、元気がなくなる、鳴き叫ぶ、といったこともあるでしょう。過去にはあまりの痛みでパニックになり、救出しようとした飼い主さんに咬みついてしまったというワンちゃんもいたほどです。放置してしまうと傷は悪化していき、皮膚や筋肉が壊死してしまいます。また症状が進行すると重度の腎不全など命に関わる状態になることにもつながります。 応急処置として、してあげたい事 もし愛犬がマムシに咬まれてしまったときは、とにかく早急に動物病院を受診してください。受診までにできることは、毒の回りを少しでも遅らせるようできるだけ動かさないこと、そして傷口を清潔な水で流すことがポイントです。よく耳にする『毒を吸う』『絞り出す』などの処置は、ワンちゃんの場合は逆効果になることも。傷をむやみに触ってしまうと、かえって悪化させてしまうこともあるので要注意です。痛みも強いので、あまり刺激せず処置は病院スタッフに任せましょう。 マムシ対策として事前に準備すること ▲マムシ、ノミ・ダニ対策にも便利!オーエフティー『ポータブルポップアップベッド』 基本的な事ですが、草むらや茂みに近づかせないことが最善策です。アウトドアに連れて行くときも、視界の良い場所で必ず飼い主さんと一緒に行動させましょう。暗くなってからバーベキューやキャンプをする時は、一層注意が必要です。そして旅行や帰省される場合には、近くにある動物病院を事前に見つけてきましょう。特に長期休暇中には、動物病院も休みである可能性があるので、何軒かピックアップしておき、緊急時にすぐ電話ができるよう番号を控えておきましょう。万が一咬まれてしまい治療を受けたときは、帰宅後かかりつけに引き継いでもらい治療を継続しなくてはならないケースもあります。使用した薬剤や行った治療を簡単にメモにしてもらい、かかりつけに渡してくださいね。痛がる愛犬に驚いてしまうかもしれませんが、マムシに咬まれてしまった時は、時間との勝負です。いざという時にできるだけ冷静に動けるよう、対処法を知っておくのは大切です。 関連ブログ 愛犬の気管虚脱、予防や治す方法はある? 犬のかかりやすい病気vol.1~外耳炎 シニア期からの運動!飼い主ができるサポートと注意点は? 愛犬がシニア期になってしてあげられる事は?飼い主と老犬の付き合い方 犬のかかりやすい病気vol.2~下痢 大きな注射にびっくり!【皮下点滴】をご存知ですか? 探してた!愛犬が噛んでも壊れない、究極の耐噛みベッドはこれ! ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。

自動猫トイレを使いこなす。設置場所のポイントや多頭飼いの注意点も!

猫ちゃんの排せつを検知し、自動でお掃除してくれる”自動猫トイレ”。登場以来、お手入れの手間が省ける画期的なアイテムとして人気を集め、今では数えきれないほどさまざまな機種が台頭しています。実際に自動猫トイレの導入を検討する場合、まずはどのようなことに気を付ければいいのでしょうか?今回は、自動猫トイレの設置場所や多頭飼いのケースで注意したいポイントをご紹介していきます。 使いはじめるときの大前提 ■電源(コンセント)が取れる場所まず初歩として大切なことは、自動猫トイレのコードの長さに対してコンセントが届く場所かどうかです。飼い主さんの中には延長コードを使用している方もいるのですが、接続部に猫砂の粉塵やオシッコが掛かる可能性も否定できません。思わぬ事故を避けるために、延長コードなどは避けた方が安全です。■アプリ対応機種の場合、Wi-Fiが安定的に届く場所おうちの中でも、ルーターの位置や性能によってWi-Fiの速度はさまざまです。接続が切れたり弱まったりしているとアプリにデータが正しく反映されない恐れがあるため、設置したい場所のWi-Fi接続状況は事前にチェックしておくといいでしょう。 猫ちゃんの習性に合わせて ■ごはんや水のある場所の近くに置かない私たちもトイレの目の前で食事をするのはイヤですよね。それは猫ちゃんも同じです。気持ちの切り替えができるよう、きちんとスペースを分けてあげるようにしてください。 ▲1つのスマホアプリで自動猫トイレCATLINK SCOOPER PROと一括管理できる給餌器、CATLINK ONEにも注目 ■猫ちゃんが出入りしやすい場所でトイレの出入り口に障害物があったり、落ち着かない場所だったりすると猫ちゃんが排せつを我慢してしまうことに繋がるかもしれません。入り口までの高さが負担になっていそうな場合、ペット用のステップを導入してあげるのもおすすめですよ。 ▲組み立て式の軽量ステップ『PG Easy Step 2 Standard』 多頭飼いの場合、注意したいポイントは? ■お互いのテリトリーの範囲内かどうか多頭飼いの場合、それぞれが自分だけのテリトリーを持っているケースもあります。縄張りの中に他の子が来ることも、縄張りの外に出なければならないことも猫ちゃんにとっては大きなストレスです。愛猫たちの行動をよく観察し、共有しているテリトリーにトイレを設置するよう配慮しましょう。■委縮して自由にトイレができない危険も…猫ちゃんはワンちゃんのようにハッキリとした上下関係を築くことは少ない生き物ですが、もし他の子に威圧的な態度を取りがちな猫ちゃんがおうちにいる場合は、とくに注意して見てあげることが大切です。立場の弱い子が中に入っているときにトイレの順番待ちができてしまったら、その子は砂をかぶせたりするルーティンを行わずに急いでトイレから出てくるかもしれません。もしそのような状況になっていたとしたら、明らかにトイレ不足と言えるでしょう。猫ちゃんのストレスにならないよう、別の場所にもう1台トイレを設置するようにしてください。 正しく使って快適なwith自動猫トイレ生活を 使うたびにお掃除してくれる”自動猫トイレ”は、きれい好きな猫ちゃんにとっても嬉しいアイテムです。臆病な子でも、時間を掛けて慣らせば気に入って使ってくれるようになりますよ。導入前に基本的な部分を改めてチェックし、快適なwith自動猫トイレ生活を満喫してくださいね♪ 関連ブログ 気になる室内犬のトイレのしつけ方!失敗なしの裏技もご紹介 猫トイレの洗いすぎ!?ニオイがないのは猫にとって死活問題! ▼ この記事を書いたのは ▼

自動猫トイレを使いこなす。設置場所のポイントや多頭飼いの注意点も!

猫ちゃんの排せつを検知し、自動でお掃除してくれる”自動猫トイレ”。登場以来、お手入れの手間が省ける画期的なアイテムとして人気を集め、今では数えきれないほどさまざまな機種が台頭しています。実際に自動猫トイレの導入を検討する場合、まずはどのようなことに気を付ければいいのでしょうか?今回は、自動猫トイレの設置場所や多頭飼いのケースで注意したいポイントをご紹介していきます。 使いはじめるときの大前提 ■電源(コンセント)が取れる場所まず初歩として大切なことは、自動猫トイレのコードの長さに対してコンセントが届く場所かどうかです。飼い主さんの中には延長コードを使用している方もいるのですが、接続部に猫砂の粉塵やオシッコが掛かる可能性も否定できません。思わぬ事故を避けるために、延長コードなどは避けた方が安全です。■アプリ対応機種の場合、Wi-Fiが安定的に届く場所おうちの中でも、ルーターの位置や性能によってWi-Fiの速度はさまざまです。接続が切れたり弱まったりしているとアプリにデータが正しく反映されない恐れがあるため、設置したい場所のWi-Fi接続状況は事前にチェックしておくといいでしょう。 猫ちゃんの習性に合わせて ■ごはんや水のある場所の近くに置かない私たちもトイレの目の前で食事をするのはイヤですよね。それは猫ちゃんも同じです。気持ちの切り替えができるよう、きちんとスペースを分けてあげるようにしてください。 ▲1つのスマホアプリで自動猫トイレCATLINK SCOOPER PROと一括管理できる給餌器、CATLINK ONEにも注目 ■猫ちゃんが出入りしやすい場所でトイレの出入り口に障害物があったり、落ち着かない場所だったりすると猫ちゃんが排せつを我慢してしまうことに繋がるかもしれません。入り口までの高さが負担になっていそうな場合、ペット用のステップを導入してあげるのもおすすめですよ。 ▲組み立て式の軽量ステップ『PG Easy Step 2 Standard』 多頭飼いの場合、注意したいポイントは? ■お互いのテリトリーの範囲内かどうか多頭飼いの場合、それぞれが自分だけのテリトリーを持っているケースもあります。縄張りの中に他の子が来ることも、縄張りの外に出なければならないことも猫ちゃんにとっては大きなストレスです。愛猫たちの行動をよく観察し、共有しているテリトリーにトイレを設置するよう配慮しましょう。■委縮して自由にトイレができない危険も…猫ちゃんはワンちゃんのようにハッキリとした上下関係を築くことは少ない生き物ですが、もし他の子に威圧的な態度を取りがちな猫ちゃんがおうちにいる場合は、とくに注意して見てあげることが大切です。立場の弱い子が中に入っているときにトイレの順番待ちができてしまったら、その子は砂をかぶせたりするルーティンを行わずに急いでトイレから出てくるかもしれません。もしそのような状況になっていたとしたら、明らかにトイレ不足と言えるでしょう。猫ちゃんのストレスにならないよう、別の場所にもう1台トイレを設置するようにしてください。 正しく使って快適なwith自動猫トイレ生活を 使うたびにお掃除してくれる”自動猫トイレ”は、きれい好きな猫ちゃんにとっても嬉しいアイテムです。臆病な子でも、時間を掛けて慣らせば気に入って使ってくれるようになりますよ。導入前に基本的な部分を改めてチェックし、快適なwith自動猫トイレ生活を満喫してくださいね♪ 関連ブログ 気になる室内犬のトイレのしつけ方!失敗なしの裏技もご紹介 猫トイレの洗いすぎ!?ニオイがないのは猫にとって死活問題! ▼ この記事を書いたのは ▼

【最新版】マイクロチップが鑑札に!変わりゆく畜犬登録方法をわかりやすく解説します

2022年6月より始まった【マイクロチップ装着の義務化】これにより、ペットショップやブリーダーさんから迎え入れる全てのペットに、マイクロチップが挿入されていることとなります。そして、今までワンちゃんを自宅に迎え入れた際に役所で行っていた【畜犬登録】の方法も変更されることとなりました。まだシステムが導入されたばかりで混乱されている方も多いかと思います。そこで今回は現時点での最新情報をお届けいたします。 マイクロチップが鑑札としてみなされるように 今までワンちゃんを家族として迎え入れたときは役所の窓口に出向き【畜犬登録】を行う必要がありました。これはいわばワンちゃんの住民登録のようなもので、登録と引き換えに【鑑札】が交付され、データを役所で管理、かつ春になると役所から狂犬病接種のお知らせが届くようになる。というものです。鑑札には個別の番号が印字されていて、番号にはワンちゃんの情報、飼い主さんの情報が紐付けられています。キーホルダー型になっているので首輪につけておけば迷子札の代わりにもなります。この鑑札が今後は基本発行されなくなります。挿入されているマイクロチップが鑑札としてみなされ、畜犬登録も窓口まで出向く必要もなくなります。なお既に畜犬登録をして手元に鑑札がある方は、今まで通り鑑札番号が役所で管理されていますので大切に保管してくださいね。あくまで、マイクロチップ義務化後に新しくワンちゃんを迎えた方が対象となります。 マイクロチップ挿入済みのペットを迎え入れたら 前述した通り今後はショップやブリーダーさんの元からワンちゃんを迎えると、原則マイクロチップが入っている状態で引き渡しとなります。この時マイクロチップに紐づけられているのは販売者の情報です。これを飼い主さんの情報に変更しなくてはいけません。そのために必要となるのが、引き渡し時に販売者から一緒に渡される【登録証明書】です。この登録証明書には、挿入されているマイクロチップの番号や、サイト内で必要になる暗証番号が記載されていますので、この書類を手元に用意し【犬と猫のマイクロチップ情報登録】にアクセスしましょう。あとはオンライン上のガイドに従って情報内容を変更する手続きを進めていけばOKです。登録が完了すると飼い主さんの情報に切り替わった新しい登録証明書が出てきますので、印刷してご自宅で保管してくださいね。この変更手続きを行うと、今まで役所で行っていた畜犬登録が自動で行われることとなります。しばらくすると初年度の狂犬病のお知らせが届くかと思いますが、その期間は地区によって異なりますので気になる時は役所で確認してみてくださいね。関連ブログ 狂犬病予防注射を打つ時期は?必要な手続きや金額とは マイクロチップ未挿入のペットを迎え入れたら もし何らかの理由でマイクロチップが挿入されていない子をお迎えした場合は、飼い主さんにマイクロチップを装着させる義務が出てきます。(正確には第一種動物取扱業者以外からの譲渡であれば努力義務となります)マイクロチップの挿入は動物病院で行うことができますが、在庫数に限りがありますので受診前に一度確認の電話をいれておくと安心です。挿入後、動物病院から【装着証明書】が発行されます。この書類にはワンちゃんの情報、そして挿入されたマイクロチップの番号が記載されています。この書類を手元におき【犬と猫のマイクロチップ情報登録】にアクセス、ガイドに従って情報登録を行いましょう。既におうちにいるペットにマイクロチップを挿入する場合も同様の流れです。畜犬登録を先に済ませている場合も、マイクロチップのデータと畜犬登録のデータが紐づけされることになるかと思います。 既にマイクロチップを挿入しているときは? 【犬と猫のマイクロチップ情報登録制度】ができる前にマイクロチップを挿入している場合は、まだマイクロチップの情報を管理している団体は民間団体なはずです。任意ではありますが、可能であれば情報の移行登録を行いましょう。必要になる書類はありませんが、マイクロチップの番号、鑑札番号、飼い主さんの情報、ワンちゃんの情報、登録している民間団体の名前、などの情報が必要になりますので確認しておいてくださいね。情報が揃ったところで環境省の【移行登録受付サイト】へアクセスしてください。あとはガイドに従って手続きを進めていけば完了です。 要チェック!畜犬登録は不要でも狂犬病接種の手続きは必要 畜犬登録は窓口に出向く必要がなくなりましたが、狂犬病予防注射後に行う済票交付の手続きは変わらず必要です。集合注射や代行可能な動物病院で接種すれば窓口に行く必要はありませんが、そうでない場合はご自身で役所にて手続きを行いましょう。 今後変更点が出る可能性も 6月に導入されたこの新システムですが、今後変更点が出る事や地区によって手続きの仕方に差異が出る事もあります。完全に浸透するまでは数年かかるかもしれませんね。マイクロチップ装着方法について、随時更新することが考えられます。疑問や不明点あった時は役所、もしくは環境省の方で問い合わせをしてみましょう。手続きが多く混乱してしまうかもしれませんがオンライン上の手続きはわかりやすく、手軽に行うことができます。焦らず一つずつすすめていきましょう! 関連ブログ【2022年6月施行】マイクロチップの義務化に伴い必要な移行手続きとは?【2022年6月】犬猫のマイクロチップ装着の義務化におけるメリットやデメリットは? 【2021年6月1日施行】動物愛護法改正での変化 ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。

【最新版】マイクロチップが鑑札に!変わりゆく畜犬登録方法をわかりやすく解説します

2022年6月より始まった【マイクロチップ装着の義務化】これにより、ペットショップやブリーダーさんから迎え入れる全てのペットに、マイクロチップが挿入されていることとなります。そして、今までワンちゃんを自宅に迎え入れた際に役所で行っていた【畜犬登録】の方法も変更されることとなりました。まだシステムが導入されたばかりで混乱されている方も多いかと思います。そこで今回は現時点での最新情報をお届けいたします。 マイクロチップが鑑札としてみなされるように 今までワンちゃんを家族として迎え入れたときは役所の窓口に出向き【畜犬登録】を行う必要がありました。これはいわばワンちゃんの住民登録のようなもので、登録と引き換えに【鑑札】が交付され、データを役所で管理、かつ春になると役所から狂犬病接種のお知らせが届くようになる。というものです。鑑札には個別の番号が印字されていて、番号にはワンちゃんの情報、飼い主さんの情報が紐付けられています。キーホルダー型になっているので首輪につけておけば迷子札の代わりにもなります。この鑑札が今後は基本発行されなくなります。挿入されているマイクロチップが鑑札としてみなされ、畜犬登録も窓口まで出向く必要もなくなります。なお既に畜犬登録をして手元に鑑札がある方は、今まで通り鑑札番号が役所で管理されていますので大切に保管してくださいね。あくまで、マイクロチップ義務化後に新しくワンちゃんを迎えた方が対象となります。 マイクロチップ挿入済みのペットを迎え入れたら 前述した通り今後はショップやブリーダーさんの元からワンちゃんを迎えると、原則マイクロチップが入っている状態で引き渡しとなります。この時マイクロチップに紐づけられているのは販売者の情報です。これを飼い主さんの情報に変更しなくてはいけません。そのために必要となるのが、引き渡し時に販売者から一緒に渡される【登録証明書】です。この登録証明書には、挿入されているマイクロチップの番号や、サイト内で必要になる暗証番号が記載されていますので、この書類を手元に用意し【犬と猫のマイクロチップ情報登録】にアクセスしましょう。あとはオンライン上のガイドに従って情報内容を変更する手続きを進めていけばOKです。登録が完了すると飼い主さんの情報に切り替わった新しい登録証明書が出てきますので、印刷してご自宅で保管してくださいね。この変更手続きを行うと、今まで役所で行っていた畜犬登録が自動で行われることとなります。しばらくすると初年度の狂犬病のお知らせが届くかと思いますが、その期間は地区によって異なりますので気になる時は役所で確認してみてくださいね。関連ブログ 狂犬病予防注射を打つ時期は?必要な手続きや金額とは マイクロチップ未挿入のペットを迎え入れたら もし何らかの理由でマイクロチップが挿入されていない子をお迎えした場合は、飼い主さんにマイクロチップを装着させる義務が出てきます。(正確には第一種動物取扱業者以外からの譲渡であれば努力義務となります)マイクロチップの挿入は動物病院で行うことができますが、在庫数に限りがありますので受診前に一度確認の電話をいれておくと安心です。挿入後、動物病院から【装着証明書】が発行されます。この書類にはワンちゃんの情報、そして挿入されたマイクロチップの番号が記載されています。この書類を手元におき【犬と猫のマイクロチップ情報登録】にアクセス、ガイドに従って情報登録を行いましょう。既におうちにいるペットにマイクロチップを挿入する場合も同様の流れです。畜犬登録を先に済ませている場合も、マイクロチップのデータと畜犬登録のデータが紐づけされることになるかと思います。 既にマイクロチップを挿入しているときは? 【犬と猫のマイクロチップ情報登録制度】ができる前にマイクロチップを挿入している場合は、まだマイクロチップの情報を管理している団体は民間団体なはずです。任意ではありますが、可能であれば情報の移行登録を行いましょう。必要になる書類はありませんが、マイクロチップの番号、鑑札番号、飼い主さんの情報、ワンちゃんの情報、登録している民間団体の名前、などの情報が必要になりますので確認しておいてくださいね。情報が揃ったところで環境省の【移行登録受付サイト】へアクセスしてください。あとはガイドに従って手続きを進めていけば完了です。 要チェック!畜犬登録は不要でも狂犬病接種の手続きは必要 畜犬登録は窓口に出向く必要がなくなりましたが、狂犬病予防注射後に行う済票交付の手続きは変わらず必要です。集合注射や代行可能な動物病院で接種すれば窓口に行く必要はありませんが、そうでない場合はご自身で役所にて手続きを行いましょう。 今後変更点が出る可能性も 6月に導入されたこの新システムですが、今後変更点が出る事や地区によって手続きの仕方に差異が出る事もあります。完全に浸透するまでは数年かかるかもしれませんね。マイクロチップ装着方法について、随時更新することが考えられます。疑問や不明点あった時は役所、もしくは環境省の方で問い合わせをしてみましょう。手続きが多く混乱してしまうかもしれませんがオンライン上の手続きはわかりやすく、手軽に行うことができます。焦らず一つずつすすめていきましょう! 関連ブログ【2022年6月施行】マイクロチップの義務化に伴い必要な移行手続きとは?【2022年6月】犬猫のマイクロチップ装着の義務化におけるメリットやデメリットは? 【2021年6月1日施行】動物愛護法改正での変化 ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。

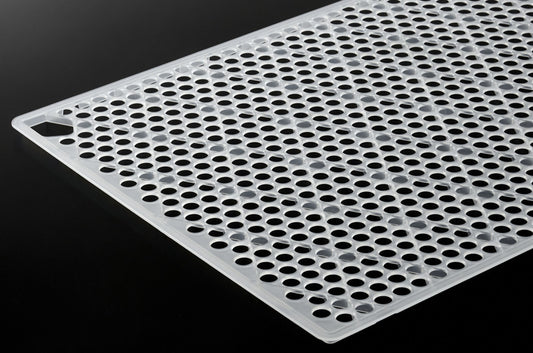

犬トイレの使いやすさ×おしゃれさの究極へ。『クリアレット2』メッシュが待望のリニューアル‼

おしゃれな犬トイレの代名詞とも言える、ロングセラーアイテム『クリアレット2』。ポップでカラフルな犬トイレがメジャーな中、透明度にこだわった究極にシンプルな外観で、インテリアにこだわりのある愛犬家さんたちからご好評いただいています。今回、そんなクリアレット2のメッシュトレーが待望のリニューアル!Mサイズ、Lサイズが先行販売です!より汚れにくく、使いやすく、洗練されたデザインへと進化しました。クリアレットを使っている方もそうでない方も、今すぐ試してみたくなる新しいメッシュトレーの魅力をたっぷりとご紹介していきます♪ 濡れ戻り&イタズラを防ぐ優秀アイテム 『クリアレット2 メッシュセット』に付属しているメッシュトレーは、足裏へのおしっこの濡れ戻りを防いでくれる非常に優秀なアイテムです。シーツを噛んだり引っかいたりすることも防いでくれるので、シーツに慣れていない仔犬や、いたずらっ子のワンちゃんに頭を悩ませてきた飼い主さんたちにとって、なくてはならない存在となっています。そんな便利なメッシュトレーですが、シーツの上にかぶせて使用するものなので、どうしても汚れがつきやすく、網目が洗いにくいというデメリットがありました。仕方ないと思われていた「困った」をまるっと解決したのが今回のリニューアルです! 『格子状だった網目が丸型に』。一見小さな変化なのですが、これによって「カドに汚れが詰まって洗いにくい」という課題を解決しました!見た目にもますますスタイリッシュで洗練されたデザインになりましたよね。シャワーなどでサッと軽く洗い流すだけでお掃除が完結するので、使いやすく、キレイな状態を長く保つことができます。 両端には指を掛ける大きなフック穴があるので、毎度のシーツ交換もストレスなく行うことができますよ♪ 安定感もUP! 実は穴の断面にも工夫あり!丸みを帯びたR加工で、滑らかな使用感を実現しています。おしっこやウンチがトレーにこびりつきにくい上、室内飼いのワンちゃんの柔らかい肉球への負担を軽減してくれるのが嬉しいですよね。 斜めにクロスさせた補強を全体に施すことで、安定感も抜群にアップしています。旧タイプでは長期間使用するとトレーが変形して浮き上がってしまうことがあり、繊細なワンちゃんが怖がってしまうケースがありましたが、新タイプではそんな心配もありません。シーツとトレーとの間に0.7cmの隙間が生まれる構造で、おしっこの濡れ戻りがワンちゃんの足裏や体毛についてしまうことをしっかりと防いでくれます。 お客様のお手元に安全に届くために... またパッケージや梱包材も見直すことで、輸送時の破損リスクを極限まで減らすことに成功しました。皆さまにとっては当たり前である、「壊れずに届く」という安心をさらに追及しています。 丈夫でハイセンスなデザインが魅力の『クリアレット2』 メッシュトレーのリニューアルでより一層使いやすく、ワンちゃんにとっても嬉しいデザインへと進化しました。クリアレット愛好家さんたちの声を集めて、少しでも使いやすく、ほかにないデザインにしたいと長年試行錯誤し続けてようやくたどり着いた答えです。いまクリアレットを使ってくださっている方にも、そうでない方にも。全オーナーさんにお試しいただきたい、リニューアル後の『クリアレット2 メッシュセット』をこの機会にぜひご検討くださいね! クリアレット2(M) ワイドシーツサイズの詳細はこちら クリアレット2(L) スーパーワイドシーツサイズの詳細はこちらクリアレット2専用 メッシュトレー(3サイズ)の詳細はこちら ※現在Mサイズ、Lサイズが先行販売です。 ▼ この記事を書いたのは ▼

犬トイレの使いやすさ×おしゃれさの究極へ。『クリアレット2』メッシュが待望のリニューアル‼

おしゃれな犬トイレの代名詞とも言える、ロングセラーアイテム『クリアレット2』。ポップでカラフルな犬トイレがメジャーな中、透明度にこだわった究極にシンプルな外観で、インテリアにこだわりのある愛犬家さんたちからご好評いただいています。今回、そんなクリアレット2のメッシュトレーが待望のリニューアル!Mサイズ、Lサイズが先行販売です!より汚れにくく、使いやすく、洗練されたデザインへと進化しました。クリアレットを使っている方もそうでない方も、今すぐ試してみたくなる新しいメッシュトレーの魅力をたっぷりとご紹介していきます♪ 濡れ戻り&イタズラを防ぐ優秀アイテム 『クリアレット2 メッシュセット』に付属しているメッシュトレーは、足裏へのおしっこの濡れ戻りを防いでくれる非常に優秀なアイテムです。シーツを噛んだり引っかいたりすることも防いでくれるので、シーツに慣れていない仔犬や、いたずらっ子のワンちゃんに頭を悩ませてきた飼い主さんたちにとって、なくてはならない存在となっています。そんな便利なメッシュトレーですが、シーツの上にかぶせて使用するものなので、どうしても汚れがつきやすく、網目が洗いにくいというデメリットがありました。仕方ないと思われていた「困った」をまるっと解決したのが今回のリニューアルです! 『格子状だった網目が丸型に』。一見小さな変化なのですが、これによって「カドに汚れが詰まって洗いにくい」という課題を解決しました!見た目にもますますスタイリッシュで洗練されたデザインになりましたよね。シャワーなどでサッと軽く洗い流すだけでお掃除が完結するので、使いやすく、キレイな状態を長く保つことができます。 両端には指を掛ける大きなフック穴があるので、毎度のシーツ交換もストレスなく行うことができますよ♪ 安定感もUP! 実は穴の断面にも工夫あり!丸みを帯びたR加工で、滑らかな使用感を実現しています。おしっこやウンチがトレーにこびりつきにくい上、室内飼いのワンちゃんの柔らかい肉球への負担を軽減してくれるのが嬉しいですよね。 斜めにクロスさせた補強を全体に施すことで、安定感も抜群にアップしています。旧タイプでは長期間使用するとトレーが変形して浮き上がってしまうことがあり、繊細なワンちゃんが怖がってしまうケースがありましたが、新タイプではそんな心配もありません。シーツとトレーとの間に0.7cmの隙間が生まれる構造で、おしっこの濡れ戻りがワンちゃんの足裏や体毛についてしまうことをしっかりと防いでくれます。 お客様のお手元に安全に届くために... またパッケージや梱包材も見直すことで、輸送時の破損リスクを極限まで減らすことに成功しました。皆さまにとっては当たり前である、「壊れずに届く」という安心をさらに追及しています。 丈夫でハイセンスなデザインが魅力の『クリアレット2』 メッシュトレーのリニューアルでより一層使いやすく、ワンちゃんにとっても嬉しいデザインへと進化しました。クリアレット愛好家さんたちの声を集めて、少しでも使いやすく、ほかにないデザインにしたいと長年試行錯誤し続けてようやくたどり着いた答えです。いまクリアレットを使ってくださっている方にも、そうでない方にも。全オーナーさんにお試しいただきたい、リニューアル後の『クリアレット2 メッシュセット』をこの機会にぜひご検討くださいね! クリアレット2(M) ワイドシーツサイズの詳細はこちら クリアレット2(L) スーパーワイドシーツサイズの詳細はこちらクリアレット2専用 メッシュトレー(3サイズ)の詳細はこちら ※現在Mサイズ、Lサイズが先行販売です。 ▼ この記事を書いたのは ▼

【アウトドア派必見】愛犬とのキャンプにベッドという新常識。ポータブルポップアップベッド

長引くコロナ禍が追い風となり、室外で過ごすアウトドアブームの熱はまだまだ冷めそうにありません。「ペットは家族」という考え方が浸透した今では、ペットと楽しめるキャンプ場やグランピング施設も増えてきましたよね。もう少し過ごしやすい気温になればワンちゃんを連れて家族でアウトドアを楽しもうと計画しているご家庭も多いのではないでしょうか。そんな愛犬家の皆さまにぜひおすすめしたいのが、暑さや虫刺され・汚れ対策にぴったりのドッグコット、『ポータブルポップアップベッド』です! 折りたたみラクラクなお出かけ用ペットベッド 『ポータブルポップアップベッド』は、ベッド部分を地面に付けず使用できる、脚付きのペットベッドです。さっと展開するだけで、いつでもどこでもワンちゃんの快適な居場所を素早く確保することができます。ベッドの端を持って中央に寄せるだけでコンパクトに折り畳みが可能で、軽量設計なので旅行やお出かけでも大活躍してくれますよ。 布部分やパーツの細部に至るまで、アウトドアでのハードな使用を想定した頑丈なつくりになっており、スモールサイズは20㎏まで、ラージサイズは43㎏までの高い耐荷重を実現しています。フレーム部分には過度な沈み込みを防ぐストッパーが設置されており、座面が安定しているので怖がりなワンちゃんでも安心してくつろぐことができますよ。 地熱や寒さからペットをしっかり守る 被毛の少ないおなかが直接地面に触れる機会を減らしてあげることで、汚れはもちろん、ダニやノミなどの害虫からもペットをしっかりと守ってくれます。また、適度な高さの脚付きで、地面からの熱や冷気がペットの体に直接伝わってしまうこともありません。寒い季節にはベッドの上に毛布などを敷いてあげるのもおすすめです。 もちろん、『ポータブルポップアップベッド』はアウトドアだけでなく、おうちの中でも大活躍!暑さ寒さの影響を受けにくく、1年中快適に過ごすことができます。ちょっとした移動や収納もお手軽に行える上、旅行のときにも使い慣れたベッドを持ち運べるのが嬉しいですよね。 豊富なカラーリングとサイズ展開! ▲左からベージュ/レッド/グリーン、サイズはいずれもスモール。 アクティブなシーンにぴったりのグリーン/レッド/ベージュのカラー展開で、どれにしようか迷ってしまいますよね。サイズについても、小型犬や猫ちゃんにぴったりのスモール、大型犬や多頭飼いの方におすすめなラージの2つからお好みをお選びいただけます。ラージは1メートル以上の十分な幅があり、大型犬でも足を伸ばしてゆったりと使用することができますよ。 ペットとの大切な思い出に! お手軽ながら本格的なペット用アウトドアグッズで、キャンプ場でも写真映えすること間違いなしです♪新しい場所を怖がってしまうワンちゃんでも、安心できるプライベートスペースを用意してあげることで外遊びを楽しめるきっかけになるかもしれません。ペットとのアウトドアイベントを一層快適にしてくれる『ポータブルポップアップベッド』、この機会にぜひ検討してみてくださいね。ポータブルポップアップベッドの詳細はこちら ▼ この記事を書いたのは ▼

【アウトドア派必見】愛犬とのキャンプにベッドという新常識。ポータブルポップアップベッド

長引くコロナ禍が追い風となり、室外で過ごすアウトドアブームの熱はまだまだ冷めそうにありません。「ペットは家族」という考え方が浸透した今では、ペットと楽しめるキャンプ場やグランピング施設も増えてきましたよね。もう少し過ごしやすい気温になればワンちゃんを連れて家族でアウトドアを楽しもうと計画しているご家庭も多いのではないでしょうか。そんな愛犬家の皆さまにぜひおすすめしたいのが、暑さや虫刺され・汚れ対策にぴったりのドッグコット、『ポータブルポップアップベッド』です! 折りたたみラクラクなお出かけ用ペットベッド 『ポータブルポップアップベッド』は、ベッド部分を地面に付けず使用できる、脚付きのペットベッドです。さっと展開するだけで、いつでもどこでもワンちゃんの快適な居場所を素早く確保することができます。ベッドの端を持って中央に寄せるだけでコンパクトに折り畳みが可能で、軽量設計なので旅行やお出かけでも大活躍してくれますよ。 布部分やパーツの細部に至るまで、アウトドアでのハードな使用を想定した頑丈なつくりになっており、スモールサイズは20㎏まで、ラージサイズは43㎏までの高い耐荷重を実現しています。フレーム部分には過度な沈み込みを防ぐストッパーが設置されており、座面が安定しているので怖がりなワンちゃんでも安心してくつろぐことができますよ。 地熱や寒さからペットをしっかり守る 被毛の少ないおなかが直接地面に触れる機会を減らしてあげることで、汚れはもちろん、ダニやノミなどの害虫からもペットをしっかりと守ってくれます。また、適度な高さの脚付きで、地面からの熱や冷気がペットの体に直接伝わってしまうこともありません。寒い季節にはベッドの上に毛布などを敷いてあげるのもおすすめです。 もちろん、『ポータブルポップアップベッド』はアウトドアだけでなく、おうちの中でも大活躍!暑さ寒さの影響を受けにくく、1年中快適に過ごすことができます。ちょっとした移動や収納もお手軽に行える上、旅行のときにも使い慣れたベッドを持ち運べるのが嬉しいですよね。 豊富なカラーリングとサイズ展開! ▲左からベージュ/レッド/グリーン、サイズはいずれもスモール。 アクティブなシーンにぴったりのグリーン/レッド/ベージュのカラー展開で、どれにしようか迷ってしまいますよね。サイズについても、小型犬や猫ちゃんにぴったりのスモール、大型犬や多頭飼いの方におすすめなラージの2つからお好みをお選びいただけます。ラージは1メートル以上の十分な幅があり、大型犬でも足を伸ばしてゆったりと使用することができますよ。 ペットとの大切な思い出に! お手軽ながら本格的なペット用アウトドアグッズで、キャンプ場でも写真映えすること間違いなしです♪新しい場所を怖がってしまうワンちゃんでも、安心できるプライベートスペースを用意してあげることで外遊びを楽しめるきっかけになるかもしれません。ペットとのアウトドアイベントを一層快適にしてくれる『ポータブルポップアップベッド』、この機会にぜひ検討してみてくださいね。ポータブルポップアップベッドの詳細はこちら ▼ この記事を書いたのは ▼

お待たせしました!大人気のウール製猫ベッド『キャットハウスKivikis(キビキス)』再入荷です

Kivikis(キビキス)ファンの皆さま、お待たせしました!長らく品薄状態だった『キャットハウスKivikis(キビキス)』が、満を持して全カラー販売再開いたしました。 ▲左からダークグレー/スカイブルー/ワインレッド/サンドブラウン/スノーホワイト/ビーチグリーン Kivikisの名前を知らない方も、この繭のようなコロンと愛らしいフォルムのウール製キャットベッドをどこかで見かけたことがあるのではないでしょうか。実はリトアニアでの発売以来、日本だけでなくヨーロッパなど海外でも爆発的に支持され続けている、不動のロングセラーアイテムなのです。北欧らしい色合いとデザインで、猫ちゃんを飼っていなくてもインテリアのアクセントとして飾りたくなってしまいますよね。今回は、そんなオーエフティーを代表するウール製キャットベッド、『キャットハウスKivikis(キビキス)』の魅力をたっぷりとご紹介していきます♪ 最高級”メリノウール”100%使用。1年中快適に 『キャットハウスKivikis(キビキス)』が類似製品と一線を画すのは、羊毛の本場であるニュージーランド産の最高級ウール、”メリノウール”を100%贅沢に使用しているから。カシミアに匹敵するともいわれるほどの滑らかな肌触りが特徴で、一度使えばメロメロになってしまう猫ちゃんが続出しています。メリノウールは吸湿性・保温性にも非常に優れた素材なので、1年中快適に使用することができるのも魅力のひとつです。冬はもちろん、夏場はクーラーの直風を避けながら涼める快適な避暑地になってくれますよ。 製作過程はなんと9日間!こだわりのハンドメイドが作り出す最高品質 世界中で大人気のKivikisですが、実は1つ1つ熟練の職人が手作りしているというから驚きです。ウールを丁寧に手もみしてフェルト化させながら、均等な厚さでベッドの形をつくっていきます。そこから、洗浄や乾燥の時間も合わせ、なんと9日間も掛けてじっくりと完成させていくのです。ハンドメイドならではのどこか温かみのあるデザインはこうやって生まれているんですね。また、塩素系漂白剤や重金属を含む人工合成材料を一切使用せず、安心できる素材選びを徹底しています。猫ちゃんのためを思って丁寧につくられるキャットベッドだからこそ、デザインや肌触りだけでなく、安全性においても最高品質を実現しているのです。 大きな猫ちゃんもまったり♪使い方いろいろ 出入り口はハサミで簡単にカットすることが可能で、ノルウェージャンフォレストキャットなどの大型猫種さんでもまったりとくつろぐことができます。繊維が細かいメリノウールだからこそ、切り口からほつれてきてしまうような心配もありません。1cmと厚みのある生地なので、型崩れが起きにくくヤンチャな猫ちゃんでもへたらず長期間使用することができますよ。 多頭飼いの場合、取り合いになってしまって急遽2つ目、3つ目を購入したというお声も多く頂戴します。ハイセンスな北欧カラーだからこそ、どんな組み合わせを選んでもおしゃれな配色になるのが嬉しいですよね。実は、ワンポイントとしてさりげなく毛糸リボンがついているのも見逃せないポイントです。リボンは職人の担当カラーで決まっています。どんな色が届くか楽しみにしていてくださいね。 ずっと一緒に暮らしたい、Kivikis 猫ちゃんも飼い主さんもきっとご満足いただける『キャットハウスKivikis』。もちろん小型犬にもおすすめです。特別な日のプレゼントにもぴったりですよね。選び抜かれた天然素材と職人の手間暇から生まれる最高品質のキャットベッドを、再入荷のこの機会にぜひ体感してみてください!キャットハウス Kivikis(6カラー)の詳細はこちら ▼ この記事を書いたのは ▼

お待たせしました!大人気のウール製猫ベッド『キャットハウスKivikis(キビキス)』再入荷です

Kivikis(キビキス)ファンの皆さま、お待たせしました!長らく品薄状態だった『キャットハウスKivikis(キビキス)』が、満を持して全カラー販売再開いたしました。 ▲左からダークグレー/スカイブルー/ワインレッド/サンドブラウン/スノーホワイト/ビーチグリーン Kivikisの名前を知らない方も、この繭のようなコロンと愛らしいフォルムのウール製キャットベッドをどこかで見かけたことがあるのではないでしょうか。実はリトアニアでの発売以来、日本だけでなくヨーロッパなど海外でも爆発的に支持され続けている、不動のロングセラーアイテムなのです。北欧らしい色合いとデザインで、猫ちゃんを飼っていなくてもインテリアのアクセントとして飾りたくなってしまいますよね。今回は、そんなオーエフティーを代表するウール製キャットベッド、『キャットハウスKivikis(キビキス)』の魅力をたっぷりとご紹介していきます♪ 最高級”メリノウール”100%使用。1年中快適に 『キャットハウスKivikis(キビキス)』が類似製品と一線を画すのは、羊毛の本場であるニュージーランド産の最高級ウール、”メリノウール”を100%贅沢に使用しているから。カシミアに匹敵するともいわれるほどの滑らかな肌触りが特徴で、一度使えばメロメロになってしまう猫ちゃんが続出しています。メリノウールは吸湿性・保温性にも非常に優れた素材なので、1年中快適に使用することができるのも魅力のひとつです。冬はもちろん、夏場はクーラーの直風を避けながら涼める快適な避暑地になってくれますよ。 製作過程はなんと9日間!こだわりのハンドメイドが作り出す最高品質 世界中で大人気のKivikisですが、実は1つ1つ熟練の職人が手作りしているというから驚きです。ウールを丁寧に手もみしてフェルト化させながら、均等な厚さでベッドの形をつくっていきます。そこから、洗浄や乾燥の時間も合わせ、なんと9日間も掛けてじっくりと完成させていくのです。ハンドメイドならではのどこか温かみのあるデザインはこうやって生まれているんですね。また、塩素系漂白剤や重金属を含む人工合成材料を一切使用せず、安心できる素材選びを徹底しています。猫ちゃんのためを思って丁寧につくられるキャットベッドだからこそ、デザインや肌触りだけでなく、安全性においても最高品質を実現しているのです。 大きな猫ちゃんもまったり♪使い方いろいろ 出入り口はハサミで簡単にカットすることが可能で、ノルウェージャンフォレストキャットなどの大型猫種さんでもまったりとくつろぐことができます。繊維が細かいメリノウールだからこそ、切り口からほつれてきてしまうような心配もありません。1cmと厚みのある生地なので、型崩れが起きにくくヤンチャな猫ちゃんでもへたらず長期間使用することができますよ。 多頭飼いの場合、取り合いになってしまって急遽2つ目、3つ目を購入したというお声も多く頂戴します。ハイセンスな北欧カラーだからこそ、どんな組み合わせを選んでもおしゃれな配色になるのが嬉しいですよね。実は、ワンポイントとしてさりげなく毛糸リボンがついているのも見逃せないポイントです。リボンは職人の担当カラーで決まっています。どんな色が届くか楽しみにしていてくださいね。 ずっと一緒に暮らしたい、Kivikis 猫ちゃんも飼い主さんもきっとご満足いただける『キャットハウスKivikis』。もちろん小型犬にもおすすめです。特別な日のプレゼントにもぴったりですよね。選び抜かれた天然素材と職人の手間暇から生まれる最高品質のキャットベッドを、再入荷のこの機会にぜひ体感してみてください!キャットハウス Kivikis(6カラー)の詳細はこちら ▼ この記事を書いたのは ▼

シニア期のワンちゃんのお風呂!負担のかからない入浴方法は?

シニア期に入り外出することが少なくなっても、生きている上で体臭や汚れはつきものです。そのため、定期的な入浴が必要です。清潔に保つことは、ノミやダニ・皮膚炎の予防にもなりますし、体を温めることで血行が良くなるメリットもあります。しかし、高齢になり体力が低下しているワンちゃんにとって、お風呂は入るだけで疲れてしまう場合も。そのため、シニア期の入浴はなるべく負担をかけないようにすることが大切です。 負担をかけないための工夫 入浴はワンちゃんにとってストレスになりやすく、体調を崩すことにもつながります。少しでも調子がすぐれない場合には無理をせず、日を改めるようにしましょう。ツルツルと滑りやすい浴室の床は、足腰の弱ったシニア犬にとって大きな負担になります。転倒の恐れもあるので、滑り止めのマットを敷くと安心です。入浴専用のマットでなくても、折り畳んだバスタオルで代用することもできます。一般的に立った状態でシャンプーをしますが、無理に立たせる必要はありません。寝たきりの状態の子は浴室の床に寝かせてあげて、無理のない体勢で洗ってあげましょう。寝かせたときに鼻から水が入らないように、畳んだタオルで枕のようにして高さを作ってあげると良いですよ。入浴時にハァハァと呼吸をしている場合は、お湯の温度が高いというサインです。湯気が立たない位の、人がややぬるいと感じる温度(夏は35℃、冬は37℃程度)が目安になります。お湯の温度や湿度で息苦しくならないよう、ワンちゃんの様子を見ながら調整を。泡切れの良いシャンプーを選ぶと、すすぎの時間の短縮にもつながります。また、バスタブに浸かり、お湯を体にかけてあげるだけで汚れを落とすことのできる入浴剤もあります。時間を短縮し、シャンプーが苦手な子の負担を軽減することができます。特にシニア期は体が冷えやすいので、温めながらきれいにできるのは嬉しいですよね。入浴剤の使用後はしっかり体をすすぐようにしましょう。 汚れをためないこともポイント! シニア期はトイレのトラブルも多くなります。寝ている間にお漏らしをしてしまったり、排泄物を踏んでしまい、そのまま歩き回って部屋も愛犬も排泄物まみれになったりることも。そんなときにはオムツを取り入れるのもオススメです。まずは短時間から始めて、少しずつ履く時間を伸ばし、無理なく慣れさせます。便をキャッチするオムツもありますので、上手に活用していきましょう。もし排泄物でお尻が汚れてしまった場合には、しっかり洗って乾かしてあげることが大切です。汚れの程度がひどいときは、ウェットシートで拭き取るだけでは不十分なため、少量のシャンプーで部分的に優しく丁寧に洗ってあげてください。蒸れてしまうので、オムツをつける場合にはしっかり乾かしてからにしましょう。ドライシャンプーやシャンプータオルは便利ではありますが、皮膚の弱い子はかぶれてしまう場合があります。使用する場合には低刺激のものを選んでくださいね。 負担ではなく、気持ち良い!と思ってほしいから... 年齢を重ね、ワンちゃんの体力が低下してきたと感じたら、お風呂の入れ方やお手入れ方法の見直しをしましょう。汚れやすい箇所の毛をカットする、こまめに部分洗いをするなど、日頃のお手入れを工夫することで、シャンプーの頻度や入浴時の負担を軽減することができます。体調に配慮しながら、注意すべきポイントを抑え、ワンちゃんが気持ち良いと感じられるシャンプーをしてあげたいですね♪ 関連ブログ 動物介護施設に注目!“第二のおうち"老犬ホームってどんなところ? シニア期からの住環境!ワンちゃんのお部屋づくりのポイントは? 元気なシニア期を過ごすために。ワンちゃんの食事は何を意識する? ペットの療法食とは?正しい食べ方や入手方法 大切な愛犬を守る、マストアイテム!ペット用ステップ『EASY STEP』 愛犬の認知症、自宅でできるケアや治療の方法とは? シニア期からの運動!飼い主ができるサポートと注意点は? 愛犬がシニア期になってしてあげられる事は?飼い主と老犬の付き合い方 ▼ この記事を書いたのは ▼

シニア期のワンちゃんのお風呂!負担のかからない入浴方法は?

シニア期に入り外出することが少なくなっても、生きている上で体臭や汚れはつきものです。そのため、定期的な入浴が必要です。清潔に保つことは、ノミやダニ・皮膚炎の予防にもなりますし、体を温めることで血行が良くなるメリットもあります。しかし、高齢になり体力が低下しているワンちゃんにとって、お風呂は入るだけで疲れてしまう場合も。そのため、シニア期の入浴はなるべく負担をかけないようにすることが大切です。 負担をかけないための工夫 入浴はワンちゃんにとってストレスになりやすく、体調を崩すことにもつながります。少しでも調子がすぐれない場合には無理をせず、日を改めるようにしましょう。ツルツルと滑りやすい浴室の床は、足腰の弱ったシニア犬にとって大きな負担になります。転倒の恐れもあるので、滑り止めのマットを敷くと安心です。入浴専用のマットでなくても、折り畳んだバスタオルで代用することもできます。一般的に立った状態でシャンプーをしますが、無理に立たせる必要はありません。寝たきりの状態の子は浴室の床に寝かせてあげて、無理のない体勢で洗ってあげましょう。寝かせたときに鼻から水が入らないように、畳んだタオルで枕のようにして高さを作ってあげると良いですよ。入浴時にハァハァと呼吸をしている場合は、お湯の温度が高いというサインです。湯気が立たない位の、人がややぬるいと感じる温度(夏は35℃、冬は37℃程度)が目安になります。お湯の温度や湿度で息苦しくならないよう、ワンちゃんの様子を見ながら調整を。泡切れの良いシャンプーを選ぶと、すすぎの時間の短縮にもつながります。また、バスタブに浸かり、お湯を体にかけてあげるだけで汚れを落とすことのできる入浴剤もあります。時間を短縮し、シャンプーが苦手な子の負担を軽減することができます。特にシニア期は体が冷えやすいので、温めながらきれいにできるのは嬉しいですよね。入浴剤の使用後はしっかり体をすすぐようにしましょう。 汚れをためないこともポイント! シニア期はトイレのトラブルも多くなります。寝ている間にお漏らしをしてしまったり、排泄物を踏んでしまい、そのまま歩き回って部屋も愛犬も排泄物まみれになったりることも。そんなときにはオムツを取り入れるのもオススメです。まずは短時間から始めて、少しずつ履く時間を伸ばし、無理なく慣れさせます。便をキャッチするオムツもありますので、上手に活用していきましょう。もし排泄物でお尻が汚れてしまった場合には、しっかり洗って乾かしてあげることが大切です。汚れの程度がひどいときは、ウェットシートで拭き取るだけでは不十分なため、少量のシャンプーで部分的に優しく丁寧に洗ってあげてください。蒸れてしまうので、オムツをつける場合にはしっかり乾かしてからにしましょう。ドライシャンプーやシャンプータオルは便利ではありますが、皮膚の弱い子はかぶれてしまう場合があります。使用する場合には低刺激のものを選んでくださいね。 負担ではなく、気持ち良い!と思ってほしいから... 年齢を重ね、ワンちゃんの体力が低下してきたと感じたら、お風呂の入れ方やお手入れ方法の見直しをしましょう。汚れやすい箇所の毛をカットする、こまめに部分洗いをするなど、日頃のお手入れを工夫することで、シャンプーの頻度や入浴時の負担を軽減することができます。体調に配慮しながら、注意すべきポイントを抑え、ワンちゃんが気持ち良いと感じられるシャンプーをしてあげたいですね♪ 関連ブログ 動物介護施設に注目!“第二のおうち"老犬ホームってどんなところ? シニア期からの住環境!ワンちゃんのお部屋づくりのポイントは? 元気なシニア期を過ごすために。ワンちゃんの食事は何を意識する? ペットの療法食とは?正しい食べ方や入手方法 大切な愛犬を守る、マストアイテム!ペット用ステップ『EASY STEP』 愛犬の認知症、自宅でできるケアや治療の方法とは? シニア期からの運動!飼い主ができるサポートと注意点は? 愛犬がシニア期になってしてあげられる事は?飼い主と老犬の付き合い方 ▼ この記事を書いたのは ▼

今年も『Pet博 Pet Exposition2022』@インテックス大阪に出展します♪

2022年9月17日から19日の3日間インテックス大阪にて開催される『Pet博 Pet Exposition2022』にオーエフティーも出展させていただきます♪自動ネコトイレのラインナップは、不動の人気を誇るCATLINK SCOOPER PRO(キャットリンクスクーパープロ)に加えて、CATLINK SCOOPER YOUNG(キャットリンクスクーパーヤング)、PETKIT Pura MAX(ペットキットピュラマックス)、PETKIT Pura X(ペットキットピュラエックス)、PETJC Plus(ペットジェーシー)の4機種が新たに登場します!今年はなんと!あの機種が...まさかの価格で限定販売も。会場にて要チェックです。例年、会場のワンちゃん達に大好評なペットカートも大集合!カート部門で売り上げ1位の ペットカートファーストクラス(フルセット)はPet博特別価格にて販売します。ぜひ試乗して、押しやすさとワンちゃんの喜ぶ姿を体感してみてください♪夏には爆発的に売り上げを伸ばす、存在感抜群のibiyaya アウトドアペットワゴンや、個性的でおしゃれな飼い主さんから定評をいただいているPGカート ドライブシステムからも目が離せませんよ。その他、普段のお散歩からショッピングなどに活躍する定番のPGソフトカートシリーズも陳列します。大型犬や多頭飼いのワンちゃん、またシニア犬にも幅広くご利用いただけるのも人気の理由の1つです。 ▲今回のOFTブースのイメージ図 今年のOFTブースは例年とは一味違う、洗練された門構えでお客様をお出迎えさせていただきます。スタッフ一同、万全の感染対策をしてお待ちしていますので、気兼ねなくお立ち寄りくださいね♪皆さまとお会いできるのを楽しみにしています。

今年も『Pet博 Pet Exposition2022』@インテックス大阪に出展します♪

2022年9月17日から19日の3日間インテックス大阪にて開催される『Pet博 Pet Exposition2022』にオーエフティーも出展させていただきます♪自動ネコトイレのラインナップは、不動の人気を誇るCATLINK SCOOPER PRO(キャットリンクスクーパープロ)に加えて、CATLINK SCOOPER YOUNG(キャットリンクスクーパーヤング)、PETKIT Pura MAX(ペットキットピュラマックス)、PETKIT Pura X(ペットキットピュラエックス)、PETJC Plus(ペットジェーシー)の4機種が新たに登場します!今年はなんと!あの機種が...まさかの価格で限定販売も。会場にて要チェックです。例年、会場のワンちゃん達に大好評なペットカートも大集合!カート部門で売り上げ1位の ペットカートファーストクラス(フルセット)はPet博特別価格にて販売します。ぜひ試乗して、押しやすさとワンちゃんの喜ぶ姿を体感してみてください♪夏には爆発的に売り上げを伸ばす、存在感抜群のibiyaya アウトドアペットワゴンや、個性的でおしゃれな飼い主さんから定評をいただいているPGカート ドライブシステムからも目が離せませんよ。その他、普段のお散歩からショッピングなどに活躍する定番のPGソフトカートシリーズも陳列します。大型犬や多頭飼いのワンちゃん、またシニア犬にも幅広くご利用いただけるのも人気の理由の1つです。 ▲今回のOFTブースのイメージ図 今年のOFTブースは例年とは一味違う、洗練された門構えでお客様をお出迎えさせていただきます。スタッフ一同、万全の感染対策をしてお待ちしていますので、気兼ねなくお立ち寄りくださいね♪皆さまとお会いできるのを楽しみにしています。

『I’m home No.119 』にCATLINK SCOOPER PROとポータブルポップ...

『I’m home (アイムホーム)No.119』FURNITURE暮らしが変わる家具との出会い・HOME&FURNITURE 住まい気に入りの家具を迎える・プレーンな空間に家具と光がつくる、美しい風景・北欧家具に囲まれた海辺の小さなセカンドハウス・20 STYLISH ITEMS FOR CATS&DOGS 犬猫の居場所を整え、快適にするアイテム・シチュエーションを生かした住まいのデザイン 引用:オンライン書店のFujisan - (公式) ご紹介いただいた商品はこちら 推奨体重が1.5kg~10kgまでの幅広い体格の猫ちゃんに使用いただける自動ネコトイレ、CATLINK SCOOPER PRO(キャットリンクスクーパー プロ)。排泄すると自動でお掃除してくれるので、忙しい飼い主さんにオススメです。また、トイレも1台で3匹まで使用可能ですので、お部屋のスペースも取らずスッキリ!多頭飼育の猫オーナーさん必見です。専用アプリに接続すると、猫ちゃんごとに識別して使用頻度の通知や体重チェックも。グラフ化にしてくれるので、日々の体調管理にも役立つのは嬉しいですよね。節約した時間で、愛猫ちゃんと触れ合いながらゆっくり過ごすのはいかがしょうか。こちらは、自宅でもアウトドアでも大活躍すること間違いなしのポータブルポップアップべッドです。サイズはS/Mの2サイズをご用意していますので、ワンちゃんの大きさや、頭数から使い分けてくださいね。コンパクトに折りたためるうえ、本体は1.6kgと軽量なので持ち運びもラクラク♪特殊なフレーム構造を採用し、一般的な折り畳みベッドより強度の高いパーツを使用していますので、丈夫さにも自信あり!カラーは、グリーン、レッド、ベージュの3種類からお選びいただけます。CATLINK SCOOPER PRO(キャットリンクスクーパー プロ)の詳細はこちらポータブルポップアップべッドの詳細はこちら

『I’m home No.119 』にCATLINK SCOOPER PROとポータブルポップ...

『I’m home (アイムホーム)No.119』FURNITURE暮らしが変わる家具との出会い・HOME&FURNITURE 住まい気に入りの家具を迎える・プレーンな空間に家具と光がつくる、美しい風景・北欧家具に囲まれた海辺の小さなセカンドハウス・20 STYLISH ITEMS FOR CATS&DOGS 犬猫の居場所を整え、快適にするアイテム・シチュエーションを生かした住まいのデザイン 引用:オンライン書店のFujisan - (公式) ご紹介いただいた商品はこちら 推奨体重が1.5kg~10kgまでの幅広い体格の猫ちゃんに使用いただける自動ネコトイレ、CATLINK SCOOPER PRO(キャットリンクスクーパー プロ)。排泄すると自動でお掃除してくれるので、忙しい飼い主さんにオススメです。また、トイレも1台で3匹まで使用可能ですので、お部屋のスペースも取らずスッキリ!多頭飼育の猫オーナーさん必見です。専用アプリに接続すると、猫ちゃんごとに識別して使用頻度の通知や体重チェックも。グラフ化にしてくれるので、日々の体調管理にも役立つのは嬉しいですよね。節約した時間で、愛猫ちゃんと触れ合いながらゆっくり過ごすのはいかがしょうか。こちらは、自宅でもアウトドアでも大活躍すること間違いなしのポータブルポップアップべッドです。サイズはS/Mの2サイズをご用意していますので、ワンちゃんの大きさや、頭数から使い分けてくださいね。コンパクトに折りたためるうえ、本体は1.6kgと軽量なので持ち運びもラクラク♪特殊なフレーム構造を採用し、一般的な折り畳みベッドより強度の高いパーツを使用していますので、丈夫さにも自信あり!カラーは、グリーン、レッド、ベージュの3種類からお選びいただけます。CATLINK SCOOPER PRO(キャットリンクスクーパー プロ)の詳細はこちらポータブルポップアップべッドの詳細はこちら

探してた!愛犬が噛んでも壊れない、究極の耐噛みベッドはこれ!

ヤンチャなワンちゃんと暮らしている皆さんにとって、愛犬が寝具を噛み噛みしてしまう問題は永遠の課題ですよね。高いベッドもマットレスも、この子にとっては消耗品だから…と諦めてはいませんか?実は著者の実家の飼い犬・鈴ちゃんも同じ問題を抱えていました。噛んでしてしまうのはもちろん、寝る前に足元を掘り掘りすることが大好きで、少しでもマットにほころびが見えると徹底的にダメにするまで気が済まず。何度も何度も寝具を買い替える日々が続いていたのです。 ▲幼犬期ながら新しいオモチャは5分で破壊するパワーの持ち主でした…。 綿入りベッド、バスタオル、お風呂の浴室内マット…さまざまな素材を片っ端から試しましたがことごとく全滅。しかしある日、「なんでもいいからマットがあったら送ってくれ」と実家に泣きつかれて送ったあるペットマットが、そんな生活をガラリと変えてくれたのです。その神アイテムがこちら、『犬の介護マット クッションエアー』です! 「介護用品ならうちの子には関係ないな…」と思った皆さま、お待ちください!『犬の介護マット クッションエアー』は、いたずら真っ盛りのワンちゃんにもおすすめの最強の耐噛みベッドなんです。 耐久性の秘密は素材にあり! 帰省するたびに「まだあのベッド壊れてないの!?」と驚くこと数回。すっかり動じなくなってから、気が付けば5年以上の月日が経過していました。それでもそのマットレスは、まるで新品のようにまだ愛犬のケージの中に君臨しています。介護用のベッドがうちの子にとっての「正解」だったなんて、本当に目からうろこが落ちるようでした。“噛んでも掘っても破れない、何年たってもヘタレない”、その秘密は何なのでしょうか? クッションカバーがしっかりしており破れにくいことはもちろん、特筆すべきはクッション本体の構造です。丈夫な超弾力性ファイバーを編み上げた特殊なつくりになっていて、容積の90パーセントが空気で構成されているのです。万が一クッションカバーを噛み抜いてしまっても、綿が飛び出してしまったりすることなく形状を保持してくれます。 8万回もの圧縮テストを実施し、95%の形状復元を記録していることが証明されている通り、このマットは長年使用していてもまったく凹んだりヘタレたりしている様子がありません。このまま介護期になっても使えそうだなと感じており、早く買えば買うほど高コスパなアイテムと言えそうです。 極上の寝心地と使いやすさ 寝たきりの子にも使用できる介護用品なだけあって、均等に体圧を分散し長時間使用しても疲れにくい仕様になっています。通気性に優れており、熱がこもりにくいのも嬉しいですよね。 また、もちろん水通りもバツグン!洗ったその日にすぐ使えるので、洗い替え用のマットを用意しておく必要もないんです。ペットにとっても飼い主にとっても使いやすい、まさに理想的なマットですよね。 全犬種におすすめの豊富なラインナップ S~XLまでの嬉しい4サイズ展開で、小型犬から大型犬まで、また仔犬から高齢犬まで、全てのワンちゃんにおすすめです。特にいたずらっ子にお困りの方はぜひお試しいただきたいと感じています。 表面はかわいいチェック柄、裏面はシンプルな無地のリバーシブル素材になっていて、お部屋のインテリアや気分によってお好みで使い分けることができますよ♪我が家の窮地を救ってくれた『犬の介護マット クッションエアー』、介護期に限らず全ワンちゃんにおすすめしたいアイテムです!この機会にぜひ検討してみてくださいね。 全世代対応のペットベッドにリニューアル 『犬の介護マット クッションエアー』が2024年11月にリニューアル!『洗えるペットマット クッションエアー』として人気のくすみカラーを取り入れたシンプルなデザインへと生まれ変わりました。 今回は「パステルピンク」「クラシックネイビー」「チャコールグレー」の3色展開♪ そして、新たに専用の別売りカバーが初登場しました。 便利な部分はそのままに、さらに長くご使用いただけるようになった『洗えるペットマット クッションエアー』。 ぜひチェックしてみてください♪洗えるペットマット クッションエアーの詳細はこちら ▼ この記事を書いたのは ▼...

探してた!愛犬が噛んでも壊れない、究極の耐噛みベッドはこれ!

ヤンチャなワンちゃんと暮らしている皆さんにとって、愛犬が寝具を噛み噛みしてしまう問題は永遠の課題ですよね。高いベッドもマットレスも、この子にとっては消耗品だから…と諦めてはいませんか?実は著者の実家の飼い犬・鈴ちゃんも同じ問題を抱えていました。噛んでしてしまうのはもちろん、寝る前に足元を掘り掘りすることが大好きで、少しでもマットにほころびが見えると徹底的にダメにするまで気が済まず。何度も何度も寝具を買い替える日々が続いていたのです。 ▲幼犬期ながら新しいオモチャは5分で破壊するパワーの持ち主でした…。 綿入りベッド、バスタオル、お風呂の浴室内マット…さまざまな素材を片っ端から試しましたがことごとく全滅。しかしある日、「なんでもいいからマットがあったら送ってくれ」と実家に泣きつかれて送ったあるペットマットが、そんな生活をガラリと変えてくれたのです。その神アイテムがこちら、『犬の介護マット クッションエアー』です! 「介護用品ならうちの子には関係ないな…」と思った皆さま、お待ちください!『犬の介護マット クッションエアー』は、いたずら真っ盛りのワンちゃんにもおすすめの最強の耐噛みベッドなんです。 耐久性の秘密は素材にあり! 帰省するたびに「まだあのベッド壊れてないの!?」と驚くこと数回。すっかり動じなくなってから、気が付けば5年以上の月日が経過していました。それでもそのマットレスは、まるで新品のようにまだ愛犬のケージの中に君臨しています。介護用のベッドがうちの子にとっての「正解」だったなんて、本当に目からうろこが落ちるようでした。“噛んでも掘っても破れない、何年たってもヘタレない”、その秘密は何なのでしょうか? クッションカバーがしっかりしており破れにくいことはもちろん、特筆すべきはクッション本体の構造です。丈夫な超弾力性ファイバーを編み上げた特殊なつくりになっていて、容積の90パーセントが空気で構成されているのです。万が一クッションカバーを噛み抜いてしまっても、綿が飛び出してしまったりすることなく形状を保持してくれます。 8万回もの圧縮テストを実施し、95%の形状復元を記録していることが証明されている通り、このマットは長年使用していてもまったく凹んだりヘタレたりしている様子がありません。このまま介護期になっても使えそうだなと感じており、早く買えば買うほど高コスパなアイテムと言えそうです。 極上の寝心地と使いやすさ 寝たきりの子にも使用できる介護用品なだけあって、均等に体圧を分散し長時間使用しても疲れにくい仕様になっています。通気性に優れており、熱がこもりにくいのも嬉しいですよね。 また、もちろん水通りもバツグン!洗ったその日にすぐ使えるので、洗い替え用のマットを用意しておく必要もないんです。ペットにとっても飼い主にとっても使いやすい、まさに理想的なマットですよね。 全犬種におすすめの豊富なラインナップ S~XLまでの嬉しい4サイズ展開で、小型犬から大型犬まで、また仔犬から高齢犬まで、全てのワンちゃんにおすすめです。特にいたずらっ子にお困りの方はぜひお試しいただきたいと感じています。 表面はかわいいチェック柄、裏面はシンプルな無地のリバーシブル素材になっていて、お部屋のインテリアや気分によってお好みで使い分けることができますよ♪我が家の窮地を救ってくれた『犬の介護マット クッションエアー』、介護期に限らず全ワンちゃんにおすすめしたいアイテムです!この機会にぜひ検討してみてくださいね。 全世代対応のペットベッドにリニューアル 『犬の介護マット クッションエアー』が2024年11月にリニューアル!『洗えるペットマット クッションエアー』として人気のくすみカラーを取り入れたシンプルなデザインへと生まれ変わりました。 今回は「パステルピンク」「クラシックネイビー」「チャコールグレー」の3色展開♪ そして、新たに専用の別売りカバーが初登場しました。 便利な部分はそのままに、さらに長くご使用いただけるようになった『洗えるペットマット クッションエアー』。 ぜひチェックしてみてください♪洗えるペットマット クッションエアーの詳細はこちら ▼ この記事を書いたのは ▼...

ペットにサマーカットは必要?メリット・デメリットを考える