Picks

-

予約販売中!フェルトキャットベッドCOHALU

-

自動ネコトイレCATLINKのご紹介

-

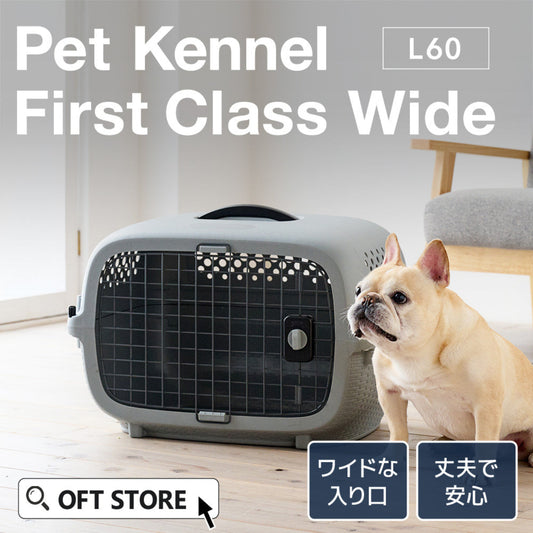

新発売!横から入れるキャリー

-

ニオイを解決!ペット消臭アイテム特集

-

レビュー投稿でクーポンプレゼント

PICK UP ITEM

OFT POINT DAY

毎月0がつく日はポイント5倍!

全商品でお得にお買い物。

OFT 猫用品ランキング

OFT 犬用品ランキング

新商品

OFT STORE(オーエフティーストア)とは

個性・機能・技術が揃う、海外の優れたペット用品をセレクトしています。

私たちが取り扱う製品を使用することでワンちゃん、ネコちゃんとの生活が

より楽しくなることを目指しています。

![【再入荷しました】クリスタルブレンドサンド(4.0kg) (定期便なら10%OFF) 送料無料対象商品[一部地域を除く]](http://oft-store.com/cdn/shop/files/nuki_crystalblendsand_308b4854-8020-4bd0-82d0-421f918aa361.jpg?v=1745976691&width=533)

![[予約販売12月中旬入荷予定]カメラ付き自動猫トイレ CATLINK SCOOPER PRO Ultra](http://oft-store.com/cdn/shop/files/nuki_catlink_ultra.jpg?v=1741754712&width=533)

![セリームバイオサンド グリーン(7.5kg) (定期便なら10%OFF) 送料無料対象商品[一部地域を除く]](http://oft-store.com/cdn/shop/files/nuki_selim_green.jpg?v=1742344653&width=533)

![【再入荷しました!!】サスティナブリーユアーズ MULTI-CAT Plus(small grain)(5.9kg) (定期便なら10%OFF) 送料無料対象商品[一部地域を除く]](http://oft-store.com/cdn/shop/files/nuki_sustainably_multi_plus.jpg?v=1745976965&width=533)

![【欠品中】【定期新規販売停止中】サスティナブリーユアーズ MULTI-CAT Large Grains(5.9kg) (定期便なら10%OFF) 送料無料対象商品[一部地域を除く]](http://oft-store.com/cdn/shop/files/nuki_sustainably_large_e26471fe-8a83-4e1c-89ea-2b942936c2a3.jpg?v=1745976783&width=533)